2016年云南蒋家沟蚂蚁坪日降雨观测数据

本数据集为云南蒋家沟蚂蚁坪(N26°16′3.5″,E103°12′6.8″)2016年日降雨观测数据。观测数据来自翻斗式自动雨量计,为连续观测数据,必须经过统计分析处理后才能使用。观测数据可以与蒋家沟泥石流暴发资料配合使用,是研究泥石流形成和泥石流预报的珍贵资料。

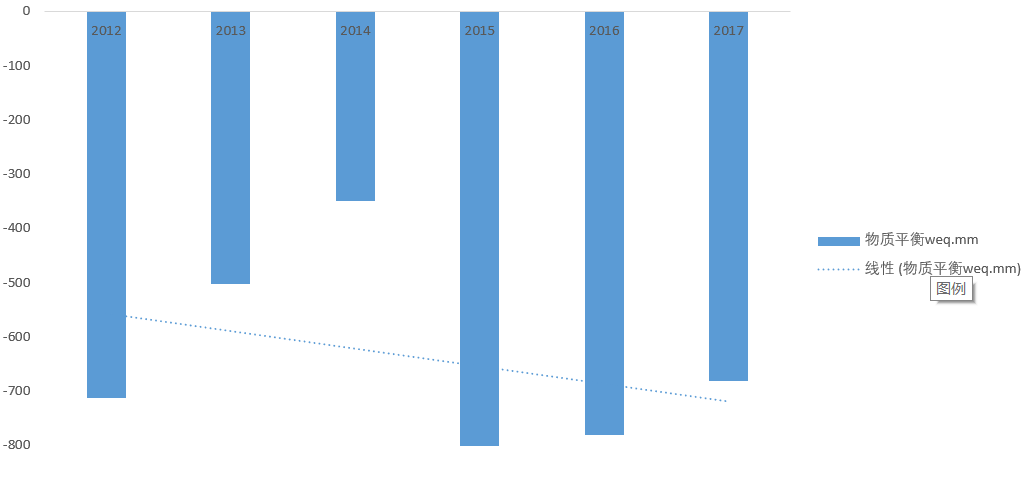

2012-2017年天山乌鲁木齐河源1号冰川年物质平衡数据集

本数据集针对天山乌鲁木齐河源1号冰川,数据集包括平衡年、物质平衡。数据集包含6条记录。利用花杆观测法。在每年冰川消融末期,用卷尺测量不同位置的花杆在观测时的出露高度值,结合雪坑剖面,计算冰川消融量和积累量,得出每个平衡年物质净平衡,其单位为毫米水当量(mm w.e.)。在观测期间,有部分花杆倾倒或被雪覆盖,无法获取有效数据,对该物质平衡年的计算结果有一定影响。采用协议共享。数据集包含平衡年(单位:年)、物质平衡量(单位:毫米水当量(mm w.e.))2个字段。数据集逐年实测资料,时间为2012年8月-2017年8月。物质平衡量计算结果精度控制在5毫米水当量(mm w.e.)以内。

2012-2013年中国第29次南极考察雪冰同位素分析数据

2012-2013年中国第29次南极考察期间从南极中山站至Dome A雪冰中的同位素分析数据。南极考察雪冰同位素分析数据。对雪冰进行采集和分析。该数据经过了标准化的处理和质量控制。

塔里木河流域冰川变化趋势及对水资源变化的影响研究项目的汇交数据

该项目汇交数据:

科其卡尔巴契冰川气象观测资料(excel):包括降水量、风向、风速和气温数据

1.3300a_climate(2003.6.29-2004.6.22):日间逐4小时数据,包含字段日期,时间,风速上,风向上,气温上。

2.4200b_climate(2004.1.29-2004.5.12):6:00、8:00、9:00、10:00、12:00、14:00、16:00、18:00、20:00、22:00、23:00观测数据,包含字段日期,时间,风速上,风向上,气温上。

<p>3.3700_降水:2003.7至2005.9间13天日降水量</p>

4.4200_降水:2003.7至2006.6间18天日降水量

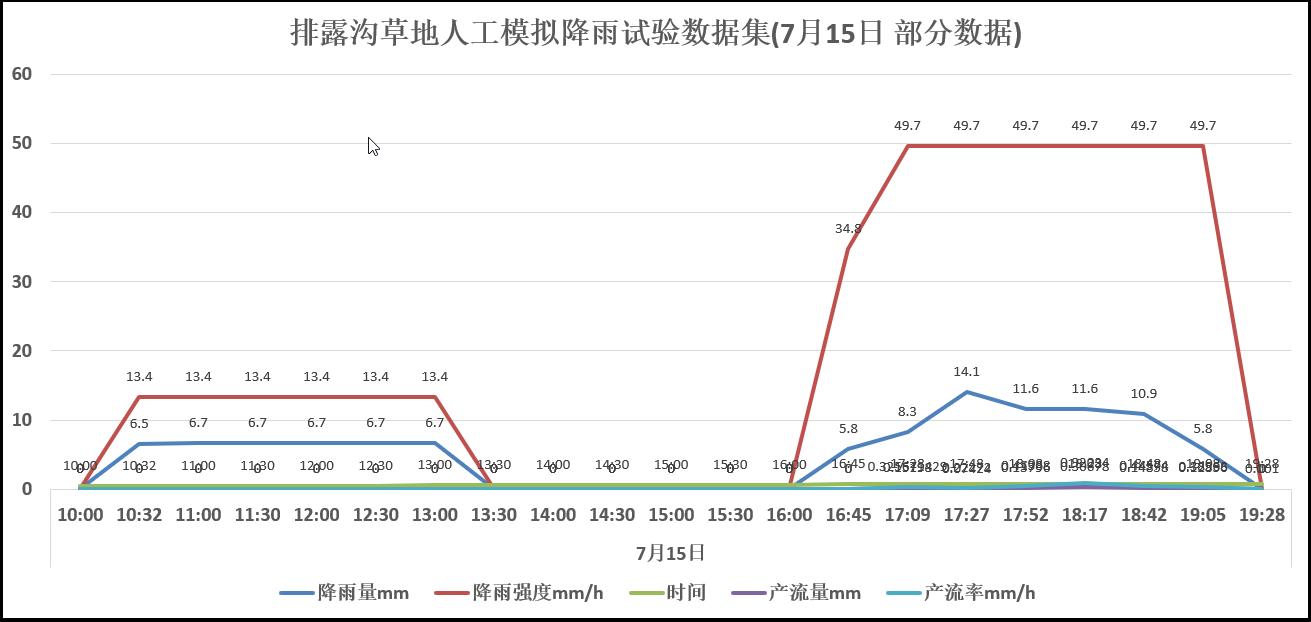

2011年排露沟草地人工模拟降雨试验数据集

在祁连山排露沟流域海拔2700m处阴坡草地进行了三次人工模拟降雨事件,时间分别为2011年7月15日、7月16日、7月22日。 /p> 在同海拔阳坡草地也进行了两次降雨模拟,作为对比试验,时间分别为2011年7月24日及25日。

2000-2013年新疆1:100万植被指数数据产品

本数据以2000年-2013年新疆范围的MODIS的植被指数13A2分幅数据为数据源,利用ENVI软件平台,进行数据拼接、投影转换、边界裁切等影像处理,生成2000-2013年新疆地区植被指数数据,数据分辩率为1KM,16天合成,该数据可为研究新疆地区生态环境变化提供科学数据支持。数据文件由MOD13A2_A20xxxxx_XJ.hdr和MOD13A2_A20xxxxx_XJ.dat两个文件组成。

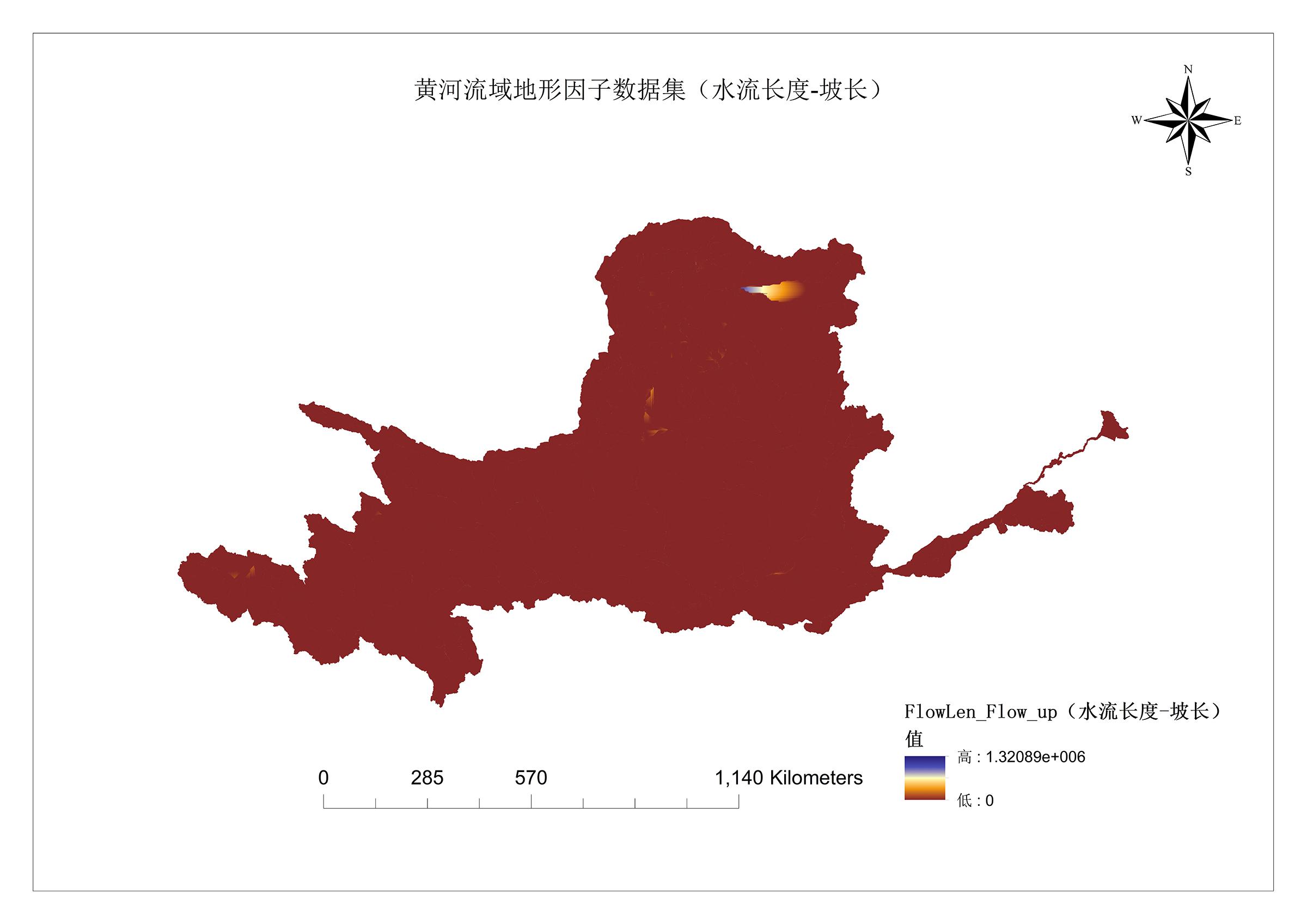

黄河流域水文分析数据集——水流长度

该数据集为黄河上游、中游和下游全流域的水流长度数据集。

水流长度是指地面上一点沿水流方向到其流向起点〈终点)间的最大地面距离在水平面 的投影长度。水流长度在水文中是水土保持的主要因子。 其他条件相同时,水力侵蚀的强度 依据水流经过的坡的长度来决定,坡面越长,汇集的流量越大,水的侵蚀力就越强。水流长度 接影响地面径流的速度,从而影响对地面土壤的侵蚀力。

数据分为顺流(down)和逆流(up)

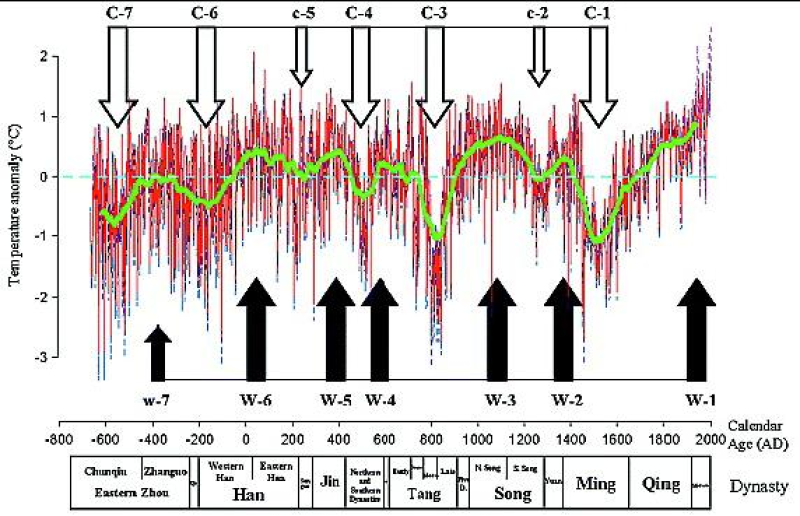

历史时期典型岩溶环境的自然变化与人类影响:石笋记录项目的汇交数据

该数据根据我国北京石花洞石笋的年层厚度与气象观测数据的相关性重建而来。土壤二氧化碳和洞穴滴水所反映的温度信号被土壤-有机质-二氧化碳系统放大,并被石笋的年层序列记录下来。尽管温度在最近的几千年中总的趋势是下降的,但重建温度揭示出气候在百年尺度上存在着反复的快速变暖现象。这个结果与北半球其它不同记录相关,表明在亚千年尺度上气温的周期性冷暖变化存在一个亚半球的影响

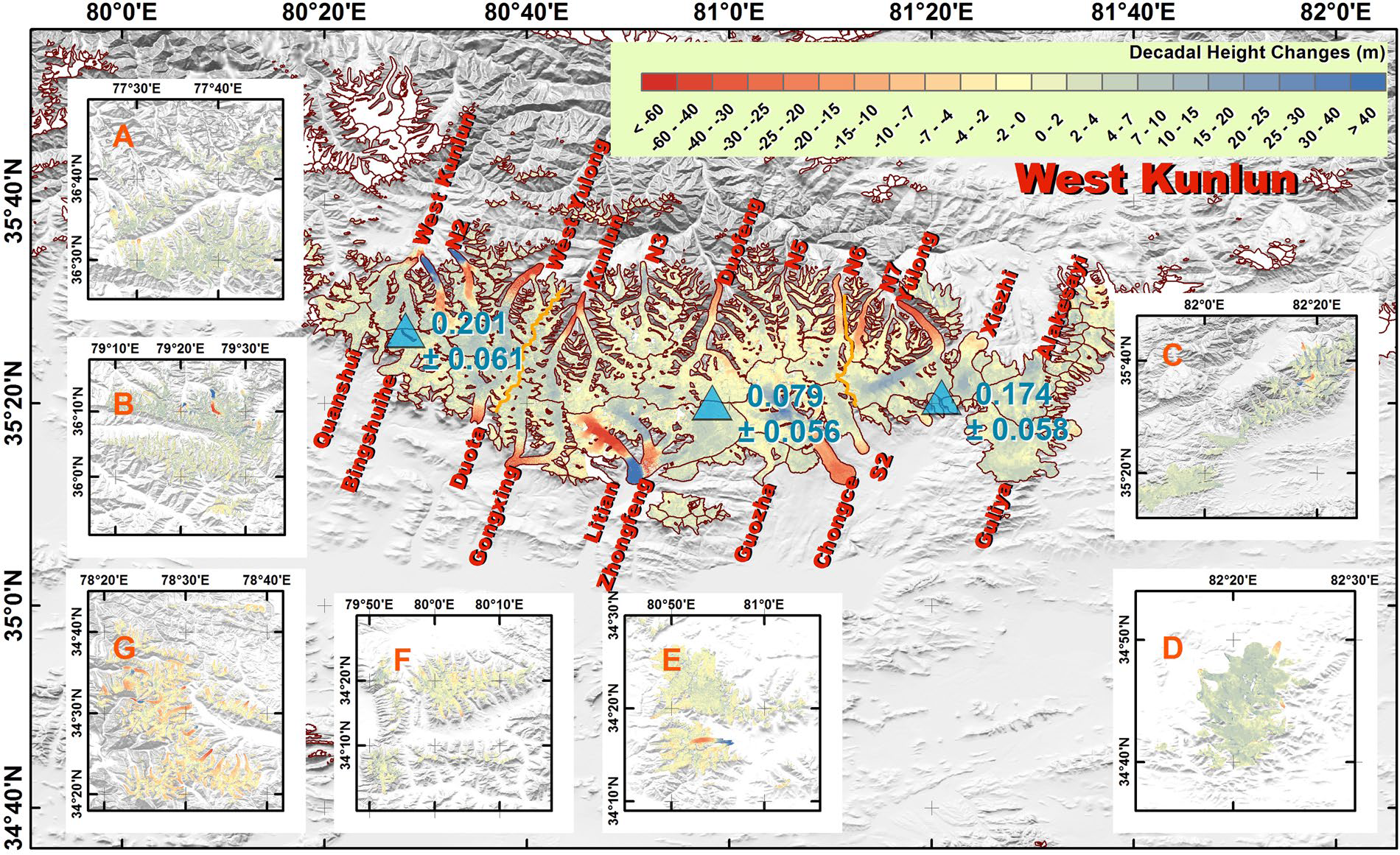

1970-2016年西昆仑主峰周围地区冰川冰面高程变化数据集

本数据集针对西昆仑主峰周围地区,利用地形图DEM与遥感影像提取的DEM,通过差值计算,获取冰川作用中心冰川表面高程变化。只针对1970-2016年西昆仑主峰周围地区冰川表面高程变化,故不进行补充和完善,采用完全开放共享。数据集包含ElevationChange1970-2016,共1个波段。字段度量单位:米(m)。数据集主要为遥感影像提取资料,仅表示遥感影像获取时间的冰川表面高程变化,时间为1970-2016。

玉龙雪山白水1号冰川4672m处2008年冰温检测数据

本数据集为玉龙雪山白水1号冰川4672m处冰温监测数据。在冰温监测剖面,布设长度为17m的带有温度热敏感器的导线,采用美国Fluke公司生产的True RMS189 型数字万用表直接测量其电阻值,最后通过专用的程序转换算成相应的温度值。观测间隔时间为7天,如遇大雾,大雨,大雪等特殊情况下,无法观测,则会推迟观测时间。

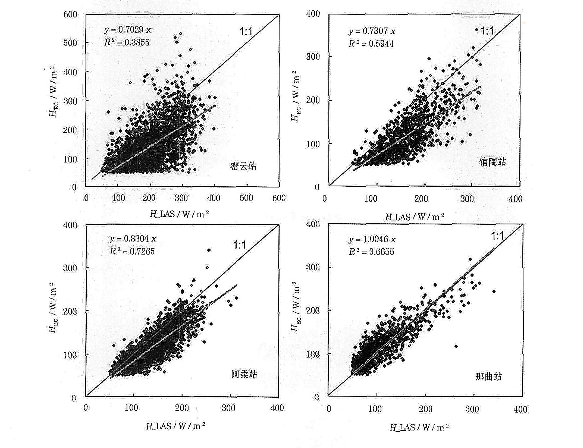

2014年西藏那曲涡动相关观测系统

此数据集是那曲站2014年的观测数据;涡动相关系统属于开路式涡动系统,安装高度为3m,由三维超声风速仪(CSAT3,CambellScientificInc,USA)、开路式COHO分析仪(LI7500,Li-corInc,USA)和数据采集器(CR3000,CSI,USA和一个的CF卡)组成,采样频率为10Hz,每30min计算一次平均值,储存于CR3000配置的存储卡中。气象数据由CR1000采集,采集时间间隔除辐射为30min外,其余的气象要素均为10min。WD-风向,WS-风速,HS-显热通量,LE-潜热通量,h2o水汽通量,ress_mean大气压均值,DR-向下短波辐射,UR-向上短波辐射,DLR-向下长波辐射,ULR-向上长波辐射,Rn-净辐射。

2011-2018年黄土高塬沟壑区南小河沟流域土壤含水率观测数据集

本数据集为2011-2018年南小河沟流域25个径流场,共有14个裸地坡度小区7个测点,6个林地4个测点,5个自然荒坡地5个测点的土壤含水率观测数据。在2011~2015年5~9月间,2016~2018年4~10月间,每月1日、11日、21日用土钻在小区保护带内分层取样,分层深为0~10cm、10~20cm、20~40cm、40~60cm、60~80cm、80~100cm每层取样一个,用烘干重差法计算土壤含水量,其值为该土层土壤含水率,降雨产流后加测雨后土壤水分。

海河流域多尺度地表通量与气象要素观测数据集:怀来站-蒸渗仪(2014年)

该数据集包含了2014年1月1日至2014年12月31日的蒸渗仪观测数据。站点位于河北省怀来县东花园镇,下垫面为玉米。观测点的经纬度是115.7880E, 40.3491N,海拔480m。

蒸渗仪发布的观测数据包括:日期/时间Date/Time,称重质量(I.L_1_WAG_L_000(Kg)、I.L_2_WAG_L_000(Kg)),渗漏质量(I.L_1_WAG_D_000(Kg)、I.L_2_WAG_D_000(Kg)),土壤热通量(Gs_1_10cm、Gs_2_10cm)(W/m2),多层土壤水分(Ms_1_2cm、Ms_1_10cm、Ms_1_20cm、Ms_1_40cm、Ms_2_2cm、Ms_2_10cm、Ms_2_20cm、Ms_2_40cm)(%),多层土壤温度(Ts_1_5cm 、Ts_1_30cm、Ts_1_50cm、Ts_1_100cm、Ts_1_140cm、Ts_2_5cm 、Ts_2_30cm、Ts_2_50cm、Ts_2_100cm、Ts_2_140cm)(℃),土壤水势(TS_1_30(hPa)、TS_1_140(hPa)、TS_2_30(hPa)、TS_2_140(hPa));数据以*.xls格式存储。

观测试验或站点介绍请参考杨光超等(2015),数据处理请参考Liu et al. (2013)。

2011-2018年黄土丘陵沟壑区第一副区韭园沟流域径流、泥沙观测数据集

本数据集为2011-2018年韭园沟流域径流站径流、泥沙观测数据,通过径流站测流断面水位观测,泥沙取样,计算产流时的径流、泥沙量。数据包括韭园沟流域沟口径流站测流断面图、洪水水文要素摘录表、逐次洪水测验成果表、逐日平均流量表、逐日平均含沙量表、逐日平均输沙率表。径流站情况见《韭园沟流域2011-2018年情况说明》。

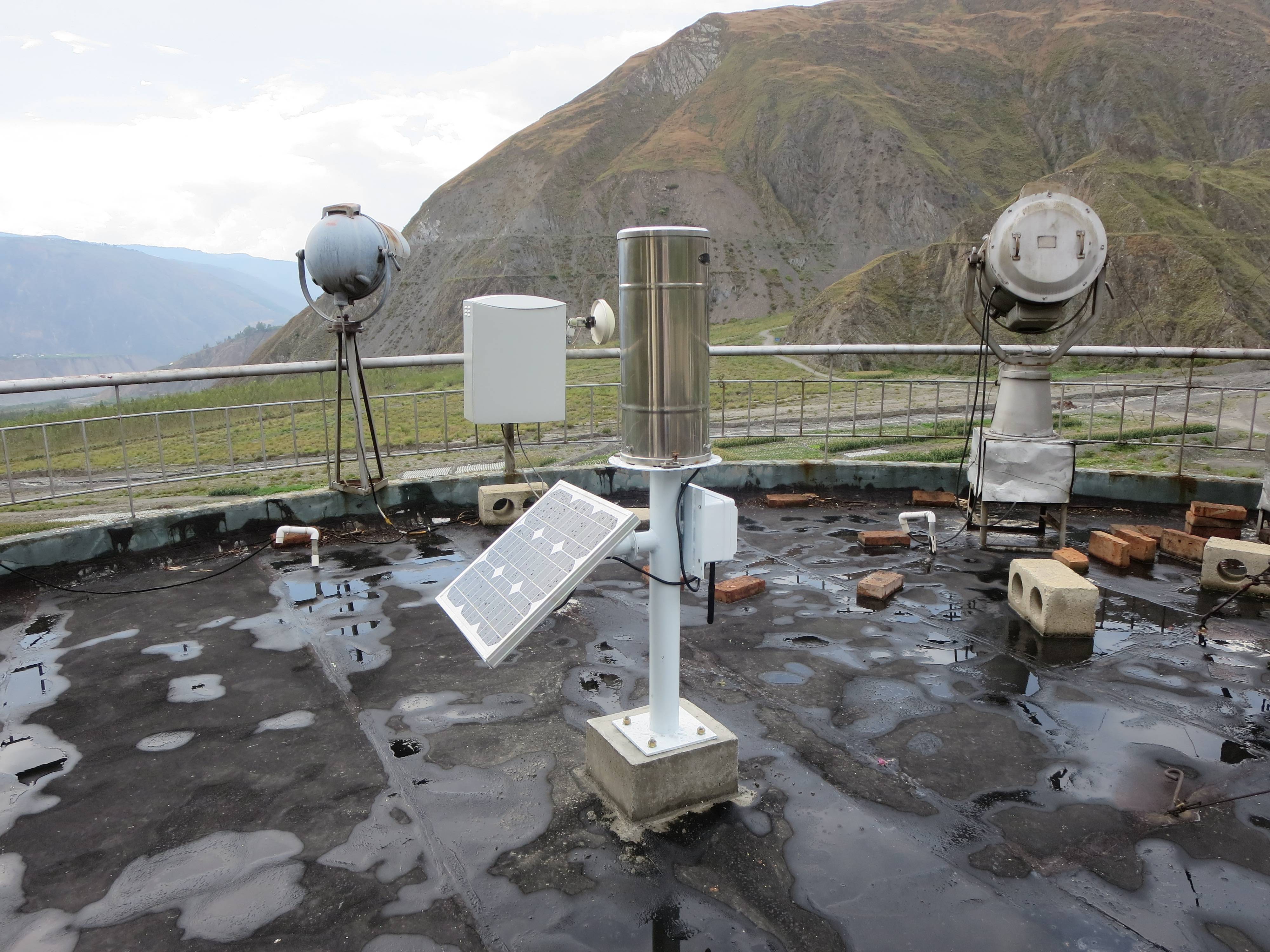

2015年云南蒋家沟东川站观测楼日降雨观测数据

本数据集为云南蒋家沟东川站观测楼(N26°14′43.7″,E103°08′1.7″)2015年日降雨观测数据。观测数据来自翻斗式自动雨量计,为连续观测数据,必须经过统计分析处理后才能使用。观测数据可以与蒋家沟泥石流暴发资料配合使用,是研究泥石流形成和泥石流预报的珍贵资料。

2012-2015年祁连山老虎沟12号冰川物质平衡数据集

本数据包括祁连山老虎沟12号冰川2012-2014年单点物质平衡数据及2015年高程带物质平衡数据。基于花杆/雪坑法通过野外定位观测获取,物质平衡是冰川表面积累量与消融量的代数和,反映了冰川表面单位面积上相对于上一个物质平衡年末,冰面的物质平衡平均升降变化状况。

1881-2006年南极中山站至DomeA部分断面浅层冰雷达数据

此数据集中包括了中山站到DomeA断面的浅层冰雷达观测数据,观测时间从1881到2006年,观测期间数据良好,数据量共约7544条,利用国产FMCW浅层雷达,雪地车搭载冰雷达沿中山站至Dome A断面连续观测,通过与冰芯数据对比获取等时层年代,可进一步计算冰盖浅部积累率,每隔20m采集一个数据。

2010年南极菲尔德斯半岛(长城站)Landsat遥感影像数据

本数据包含南极菲尔德斯半岛的landsat数据。美国NASA的陆地卫星(Landsat)计划(1975年前称为地球资源技术卫星—ERTS),从1972年7月23日以来,已发射8颗(第6颗发射失败)。Landsat1—4均相继失效,Landsat5于2013年6月退役。Landsat7于1999年4月15日发射升空。Landsat8于2013年2月11日发射升空,经过100天测试运行后开始获取影像。

2015年西藏那曲局地环流西站观测数据

"本数据为2015年中国科学院寒区旱区环境与工程研究所,那曲高寒气候环境观测研究站,BL边界层塔观测数据。站点经纬度:31.37N,91.90E。;海拔高度:4509米。观测要素:3m的风速风向;红外地温;5cm、10cm的土壤温度、土壤体积含水量和土壤热通量。命名规则:风速(WS,m/s);风向(WD,);红外地温(Tg,℃);土壤温度(Ts,℃);土壤体积含水量(SWC,%);土壤热通量(SHF,W/m^2)