2017年长江三峡库区秭归县新滩滑坡变形、降雨及库水位监测资料

该数据集记录2017年三峡库区秭归县新滩滑坡的相关监测资料,主要内容包括新滩滑坡基本特征及监测数据使用说明、地表位移GPS监测成果表、降雨量及长江水位观测数据资料表。

1883-2001年(部分年份)吉尔吉斯斯坦逐月平均降水量数据

本数据集包含吉尔吉斯斯坦的阿拉布卡(Ala-Buka,1963-1990) 、阿克塔什(吉尔吉斯)(Aktash (Kyr),1961-1990) 、阿拉别尔(Alabel,1960 -1989) 、恰季尔库尔(Chatirkul ,1961-1990) 、多隆(Dolon,1961-1990) 、基罗夫斯卡耶(Kirovskoe,1961-1990) 、克济尔德扎尔(Kyzyldzhar,1961-1990) 、恰阿尔塔什(Chaartash ,1960-1992) 、阿尔普拉格尔(Alplager,1957-1991) 、桑塔什(Santash,1963-1998) 、卡扎尔曼(Kazarman,1960-1998) 、科伊柳(Koilu,1951-1990) 、达拉乌特库尔甘(Daraut-Kurgan,1949-1990) 、琼克济尔苏(Chonkyzylsu,1948 -1990) 、托克托古尔(Toktogul,1952-2000) 、乔纳雷克(Chonaryk,1943-1989) 、卡拉万 (Karavan,1943-1990) 、帕潘(Papan,1947-1991) 、阿克塞(Aksai,1952-1998) 、塔姆加 (Tamga,1941-1987) 等52个气象站的逐月平均降水量数据。

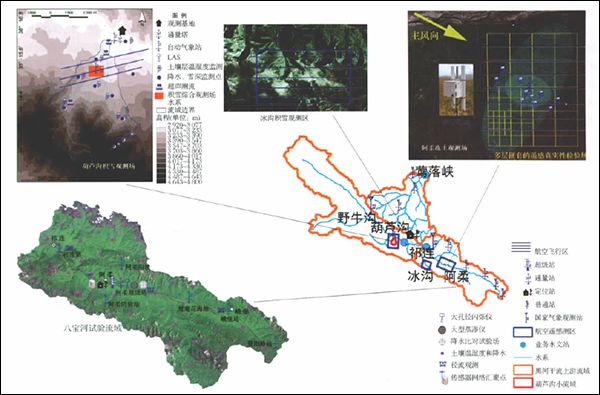

2014年黑河上游站葫芦沟流域大本营综合环境观测系统数据集

此数据集为2014年1月1日—2014年12月31日日尺度数据。包括气温1.5m、湿度1.5m、气温2.5m、 湿度2.5m、土壤水分0cm、降水量、风速1.5m、风速2.5m、风向1.5m、地热通量5cm、总辐射、地表温度、地温20cm、地温40cm、地温60cm、地温80cm、地温120cm、地温160cm、气压。"-"为断电造成的数据缺失。

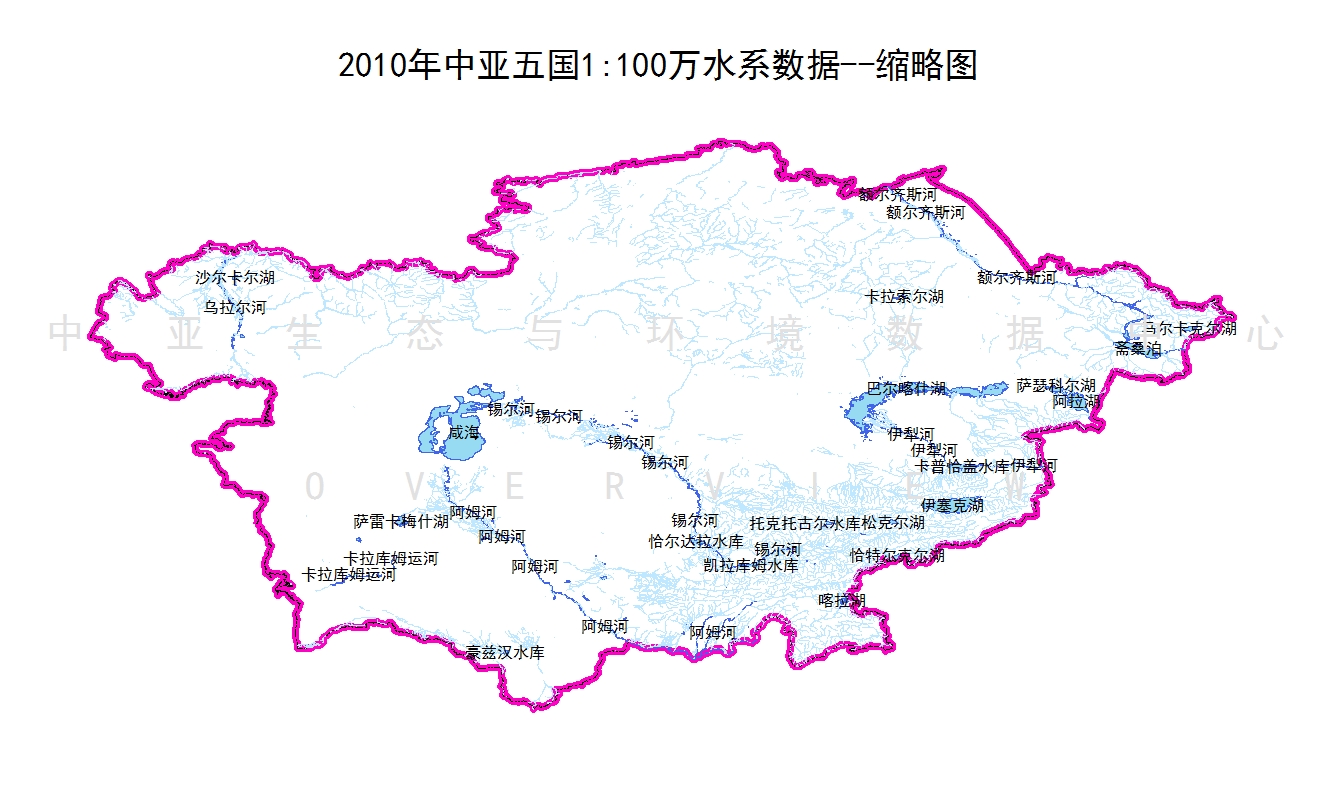

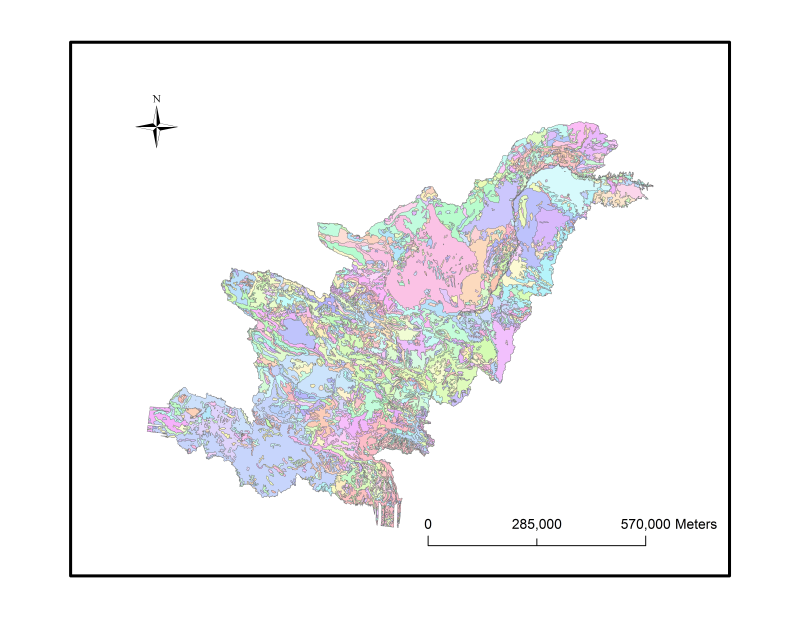

中亚五国1:100万水系数据(2010年)

“2010年中亚五国1_100万水系数据”:包括了中亚五国(哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和土库曼斯坦5个国家)范围内所有湖泊和主要河流(部分流域有支流)的矢量数据,数据投影选用GCS经纬度,WGS84坐标系;数据属性反映了2010年前后中亚五国范围内湖泊的面积和河流的长度;该数据可以和“2010年中亚五国1_100万行政界线”数据叠加生产各国的水系数据。反映中亚五国的湖泊和河流的空间属性信息。

2012/2013年中国第29次南极考察南极中山站至Dome A 区域的物质平衡数据

2012/2013年中国第29次南极考察南极中山站至Dome A 区域的物质平衡测量数据。冰川物质平衡量等于积累量与消融量的差值。冰川物质平衡直接受大气降水(固态、液态水)和气温等因素变化的影响。冰川上热和水的条件是不断变化的,每年度的物质平衡量也不一样,如果积累量大于消融量,便出现正平衡,有利于冰川的发育;若积累量小于消融量,便产生负平衡,导致冰川后退。

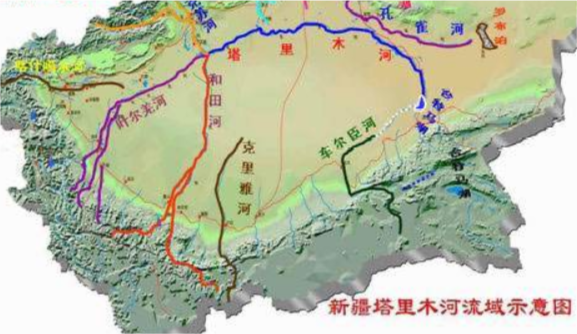

2002和2006年塔里木河下游植物生理指标数据集

干旱胁迫是植物逆境最普遍的形式,也是影响植物生长发育的主要因子。植物器官在逆境情况下会发生膜脂过氧化作用,从而积累膜脂过氧化物的最终分解产物丙二醛(MDA),MDA含量是反映膜脂过氧化作用强弱和质膜受破坏程度的重要标志,也是反映水分胁迫对植物造成伤害的重要参数;同时植物在逆境条件下,体内活性氧代谢加强会导致活性氧或其它过氧化物自由基的积累从而伤害细胞膜。植物体内超氧化物歧化酶(SOD)和过氧化物酶(POD)则能够在干旱等逆境中清除植物体内过量的活性氧,维持活性氧的代谢平衡,保护膜结构,最终增强植物对逆境的抗性。

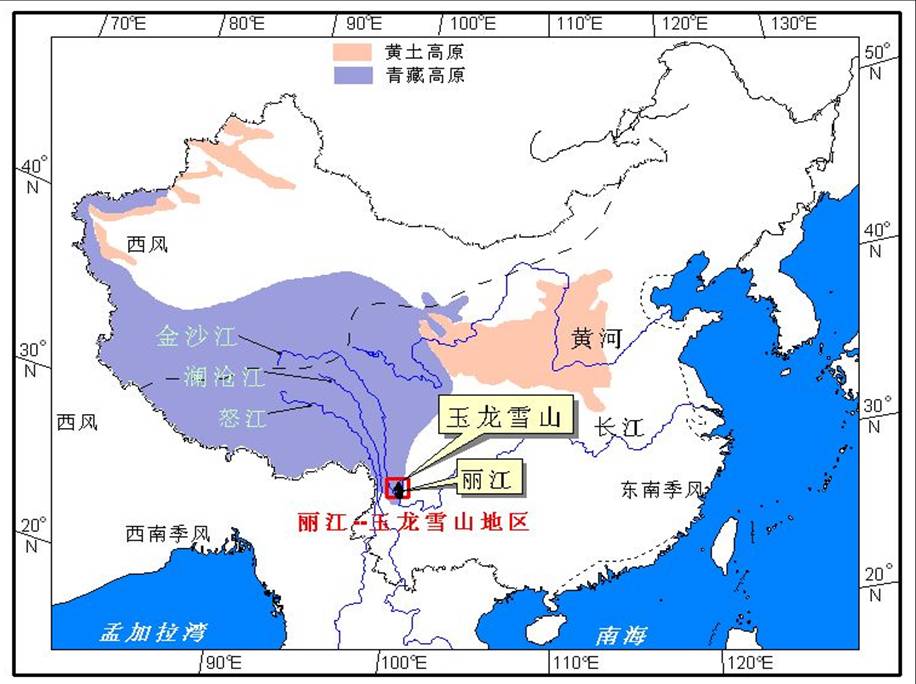

2010年玉龙雪山白水1号冰川3046米气象站观测数据

本数据为2010年玉龙雪山白水1号冰川海拔3046米处气象观测数据,包括:逐日气压值、日平均风速值、日均气温值、日平均湿度值、日平均气压值、日平均降水值、日总辐射值,由每分钟气象观测值统计计算得出。其中,缺失的数据是由于气象站被雪掩埋损坏并导致数采仪器受到影响,部分数据不全。

2017年塔克拉玛干沙漠湍流通量观测数据

本数据集为2017年塔克拉玛干沙漠气象野外科学观测研究站湍流观测系统观测半小时数据。使用Gill R3/ADC OP2型涡动相关系统进行观测,数据包括2层(10m和80m)的热通量、动量通量、三维风(Ux、Uy、Uz)、摩擦速度、CO2密度、H2O密度等,分2个文件保存,分别为TZ_FLUX_10m_2017.csv(10m湍流通量数据)、TZ_FLUX_80m_2017.csv(80m湍流通量数据)。

2011-2018年黄土高塬沟壑区砚瓦川流域降水观测数据集

本数据集为2011-2018年砚瓦川流域24个雨量站降水观测数据,砚瓦川流域地处甘肃省庆阳市西峰区、宁县境内,系泾河流域马莲河右岸支沟,流域面积376.69㎞²,是典型的黄土高塬沟壑区, 主要有塬、坡、沟三大地貌单元组成,集水主沟长度35km,沟壑密度2.17km/㎞²,沟道比降1.29%。数据包括砚瓦川流域砚瓦川、永丰、张铁、朱寨、董志、胡同赵、吴家庄、吴家川、武家城、元马、十里湾、毛 家、三不同、米王、曹北、马泉、盖家肴、齐家楼、肖金、秦霸岭、司家老户、文浅沟、梁高、马洼24个雨量站逐日降水量观测数据,降水量摘录数据,各时段最大降水量数据(按分钟和按小时摘录)。

1952-2006年黄河上游内蒙河段非标准站日气象数据

一、概述

本数据集包含了黄河内蒙河段自乌海至达拉特旗1952年至2006年的每日气象数据。非标准站数据包括2个要素,分别为:气温与降水。

二、数据处理说明

数据以整数形式存储,温度单位为(0.1℃)值,降水量单位为(0.1 mm),以ASCII码文本文件存储。

三、数据内容说明

标准站数据,气温与降水分开存储,分别为气温文件、降水文件。

四、数据使用说明

在资源环境方面,气象数据,用于对该区域气候变化及流域内径流、泥沙、水土流失及植被变化的模拟,同时是遥感反演的必要输入条件。

2014年宁缠河1号冰川厚度数据集

本数据集针对冷龙岭地区,主要为宁缠河1号冰川,冰下地形数据集包括控制点的序号、经度、纬度、厚度。数据集包含565条记录,主要利用GPR探地雷达,在冰川表面选取适当位置的横截面,通过实测获取的该横截面位置冰川厚度数据。数据集只针对2014年当年冰川厚度,故不进行补充和完善,采用协议共享。数据集包含控制点的序号、经度(单位:度(°))、纬度(单位:度(°))、高程(单位:米(m),即当年冰川厚度)4个字段。数据集主要为当年实测资料,时间为2014年8月。空间基准为WGS84/EGM96,用探地雷达测量前,先进行雷达波速在冰川冰内传播速度的测量,并对探地雷达相关参数进行修改,确保获取对应冰川最精确的厚度数据。

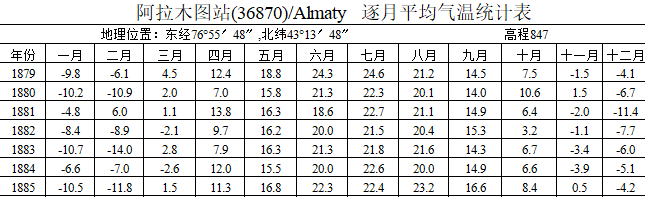

1848-2003年(部分年份)中亚地区哈萨克斯坦逐月平均气温数据

本数据集包含哈萨克斯坦的阿拉木图(Almaty,1879-2003)、阿拉尔斯卡耶海(Aralskoe more,1905-2003 )、巴尔喀什(Balhash ,1932-2003)、大巴尔喀什湖(Bolshoe Almaty Ozero,1932-1995)、舍甫琴科堡(Fort Shevchenko,1848-2003)、古利耶夫/阿特劳(Gur"ev,1881-2003)、伊尔吉兹(Irgiz,1924-1995)、伊塞克(Issyk,1938-1988)、卡尔梅科沃(Kalmykovo,1925-2003)、卡拉干达(Karaganda,1936-2003)、卡尔萨克派(Karsakpai,1926-1994)、卡扎林斯克(Kazalinsk,1881-2003)、科克佩克特(Kokpekty,1894-2003)、克孜勒奥尔达(Kyzyl-orda,1891-2000)、克孜勒贾尔(Kzyl-zhar,1937-1995)等27个气象站的逐月平均气温数据。

黄河上游1:100万土壤图

联合国粮农组织(FAO)和国际应用系统分析研究所(IIASA)结合世界各地区和国家至今已有的土壤信息,并结合联合国粮农组织-科教文组织的世界土壤地图,形成了一个全新的土壤数据库——世界和谐土壤数据库(HWSD)。中国境内数据源为第二次全国土地调查南京土壤研究所提供的1:100万土壤数据。该数据库将对改进人们对当前和未来的土壤生产力、土壤碳储量、土地资源、水资源及土壤退化方面的认识有重要意义。

2011-2018年黄土丘陵沟壑区第一副区辛店沟流域径流、泥沙观测数据集

本数据集为2011-2018年辛店沟流域1个径流站径流、泥沙观测数据。辛店沟流域位于陕西省榆林市绥德县,属于无定河一级支流。通过径流站测流断面水位观测,泥沙取样,计算产流时的径流、泥沙量。数据包括辛店沟流域站点分布图、径流站测流断面图、洪水水文要素摘录表、逐次洪水测验成果表。径流站情况见《辛店沟流域2011-2018年情况说明》。

1954-1979年黄土丘陵沟壑区第一副区辛店沟流域径流、泥沙观测数据集

本数据集为1954-1979年辛店沟流域试验场径流站径流、泥沙观测数据,通过径流站测流断面水位观测,泥沙取样,计算产流时的径流、泥沙量。数据集包括径流站的测流断面图、实测流量成果表、洪水水文要素摘录表、逐次洪水测验成果表、逐日平均流量表、逐日平均含沙量表、逐日平均输沙率表。径流站情况见辛店沟流域径流站基本情况表。

2016年塔克拉玛干沙漠地表基准辐射观测数据

本数据集为2016年塔克拉玛干沙漠气象野外科学观测研究站基准辐射系统数据集,使用vaisala公司的辐射探头及采集器进行观测,观测频率为小时。数据包括总辐射、大气长波辐射、地面长波辐射、净辐射、紫外辐射A辐射、紫外辐射B辐射、土壤热通量、反照率等。数据文件名称为TZ_SOLAR_YYYY.CSV。

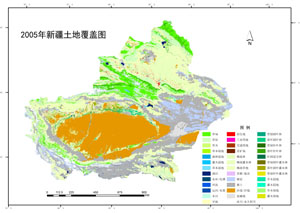

2005年新疆1:25万土地覆被数据

本数据包括林地、草地、湿地、耕地、人工表面、其他等6个一级类型和38个二级类型,以1:10万新疆地形图、1:100万新疆土地利用数据、1:100万新疆草地资源数据、1:100万新疆林地资源数据、新疆地区30米分辨率的2005年度TM数结合2000、2010年两期新疆土地覆被数据可反映新疆近10年来的土地覆被变化情况,为新疆土地利用研究和国家宏观决策提供科学数据支持。

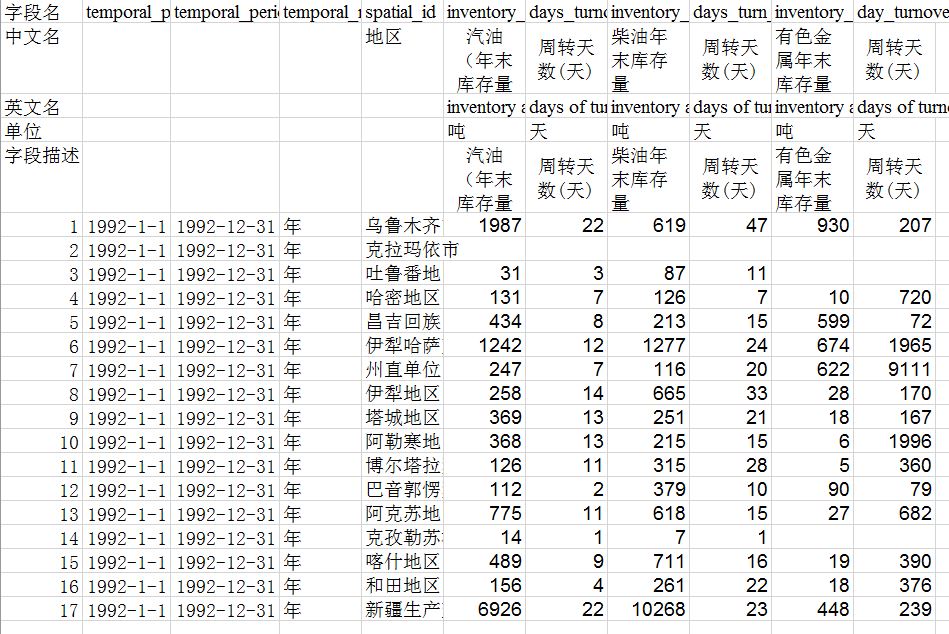

1988-2011年新疆(地州、市、县)社会经济统计数据

新疆(地州、市、县)社会经济数据集包括:全区和各地、县(市)1988-2011年间经济和人口方面的统计数据,数据主要包括:综合;国民经济核算;人口与就业;固定资产投资;对外经济贸易和旅游;能源生产和消费;财政、金融和保险;物价指数;人民生活和社会保障;城市概况;自然资源和环境保护;农业;工业;建筑业;运输和邮电;批发和零售、住宿和餐饮业;教育、科技和文化;体育、卫生及其他;各地、州、市主要经济指标排序等指标。数据来源于依托研究所几十年经济地理工作积累所收集的信息资料,以历年的新疆维吾尔自治区统计年鉴或年报为基础数据源统计而来,并进行定期更新。本数据表是由专人根据记录本手工录入。