1995年南极长城湾底栖硅藻数量测定数据

本资料记录了1995年1月南极长城湾潮间带诋栖硅藻细胞数量。中国南极第十一次队南大洋科学考察以执行"八五‘‘南极考察科学研究计划中的"南大洋磷虾资源考察与开发利用预研究"项目为主,结合进行"晚更新世晚期以来气候与环境演变及现代环境背景的研究"项目中的沉积取样工作。开展普里兹湾及其临近海域的综合性海洋调查。并充分利用条件,开展航渡途中的海洋观测。十一次队是"雪龙"号考察首赴南极地区进行考察。资料由中国南北极数据中心负责整理、入库并发布。

2009年天山科其喀尔冰川大本营10米气象塔观测数据

本数据集为2009年喀尔冰川大本营气象塔观测资料,坐标:N 41°42′,E 080°10′;海拔高度:3007 m;观测要素:2m、4m和10m的风速风向和温度相对湿度,高度为3.5m的净全辐射(包括入射及反射短波辐射和长波辐射),高度1.5m的气压,深度分别为0m、0.2m和0.4m的土壤热通量、深度分别为0m、0.2m、0.4m、0.6m、0.8m、1.0m、1.5m、2.0m的地温和深度分别为0.05m、0.2m、0.4m、0.6m、0.8m、1.0m、1.5m、2.0m的土壤含水量,各要素均为日平均值(辐射为日总量),量纲及单位标注于数据列中。

中国地区被动微波SSM/I亮度温度数据集

本数据集中包括:使用美国国防气象卫星计划(DMSP)卫星所携带的星载微波辐射计SSM/I的微波亮度温度。包含1987年-2007年的19H,19V,22V,37H,37V,85H,85V七个通道的每日两次(升轨&降轨)亮度温度。

专用微波成像仪(Special Sensor Microwave/Image,SSM/I)由美国休斯公司研制,于1987年首次由美国国防气象卫星计划(DMSP)中的Block 5D-/F8卫星载入空间执行探测使命。从1987年DMSP升空到1997年TRMM升空的10年时间内,SSM/I一直是世界上最先进、空间分辨率最高的星载被动微波遥感探测仪器。DMSP卫星为近极地圆形太阳同步轨道,卫星高度约833 km,轨道面倾角98.8°,轨道周期102.2 min,地方时6时左右通过赤道,24h覆盖一次全球。SSM/I由设置在4个频率处的7个通道组成,中心频率分别为19.35、22.24、37.05和85.50 GHz。其仪器实际上是由7个相互独立的全功率型、平衡混频、超外差式接收的被动微波辐射计系统构成,可以同时测量来自地球和大气系统的微波辐射。除22.24 GHz频率外,其它频率均同时具有水平和垂直两种极化状态。

SSM/I若干特征值

通道 频率

(GHz) 极化方式(V/H) 空间分辨率

(km×km) 足迹大小

(km)

19V 19.35 V 25×25 56

19H 19.35 H 25×25 56

22V 22.24 V 25×25 45

37V 37.05 V 25×25 33

37H 37.05 H 25×25 33

85V 85.50 V 12.5×12.5 14

85H 85.50 H 12.5×12.5 14

1、文件格式和命名:

每组数据均由遥感数据文件,.JPG图像文件和.met辅助信息文件,以及.TIM时间信息文件和相应的.met时间信息辅助文件构成。

SSMI_Grid_China目录下的每组数据文件名及命名规则如下:

China-EASE-Fnn-ML/HaaaabbbA/D.ccH/V(遥感数据)

China-EASE-Fnn -ML/HaaaabbbA/D.ccH/V.jpg (图像文件)

China-EASE-Fnn-ML/HaaaabbbA/D.ccH/V.met(辅助信息文件)

China-EASE-Fnn-ML/HaaaabbbA/D.TIM (时间信息文件)

China-EASE- Fnn -ML/HaaaabbbA/D.TIM.met (时间信息辅助文件)

其中:EASE代表EASE-Grid投影方式;Fnn代表搭载卫星编号(F08,F11,F13);ML/H分别代表多通道低分辨率和多通道高分辨率;A/D分别代表升轨(A)和降轨(D);aaaa代表年份;bbb代表该年的儒略日;cc代表通道号(19H,19V,22V,37H,37V,85H,85V);H/V分别代表水平极化(H)和垂直极化(V)。

2、坐标系及投影:

投影方式为等积割圆柱投影,双标准纬线为南北纬30度。有关EASE-GRID的相关详细信息,请参考http://www.ncgia.ucsb.edu/globalgrids-book/ease_grid/。如果需要将EASE-Grid投影方式转换成Geographic投影方式,请参照ease2geo.prj文件,内容如下:

Input

projection cylindrical

units meters

parameters 6371228 6371228

1 /* Enter projection type (1, 2, or 3)

0 00 00 /* Longitude of central meridian

30 00 00 /* Latitude of standard parallel

Output

Projection GEOGRAPHIC

Spheroid KRASovsky

Units dd

parameters

end

3、数据格式:

以整数形二进制存储,每个数据占2个字节。本数据集中实际存储的数据为亮温*10,读出数据后需除以10得到真实亮温。

4、数据分辨率:

空间分辨率:25km,12.5km (SSM/I 85GHz);

时间分辨率:逐日,从1978年至2007年。

5、空间范围:

经度:60°-140°东经;

纬度:15°-55°北纬。

6、数据读取:

每一组数据包括遥感影像数据文件,.JPG图像文件和.met辅助信息文件,其中JPG文件可以用Windows图片和传真查看器打开,.met辅助信息文件可以用记事本打开,遥感影像数据文件可以在ENVI和ERDAS软件中打开。

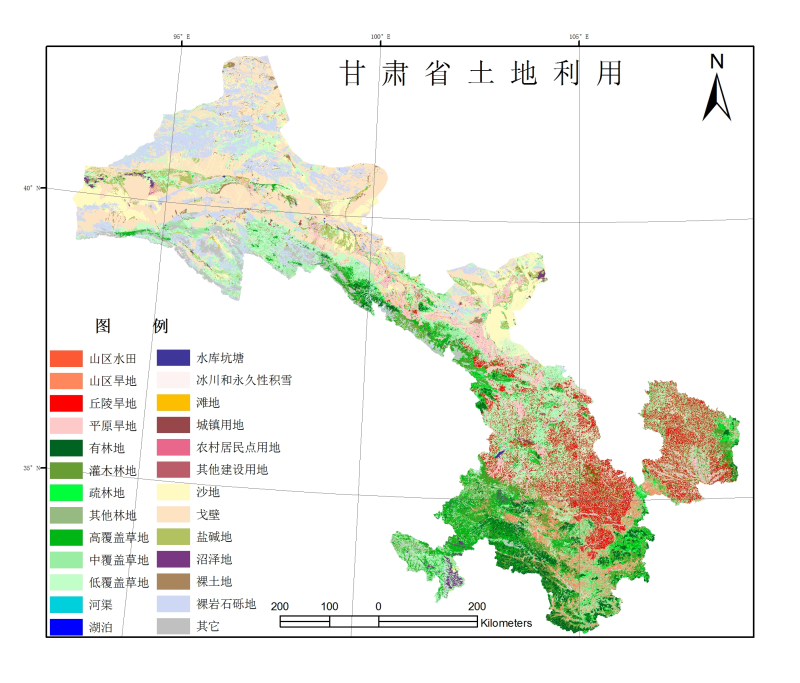

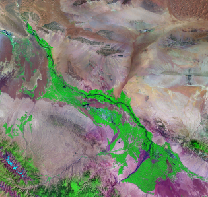

1980年代末甘肃省1:10万土地利用数据集

中国1:10万土地利用数据是由中国科学院“八五”重大应用项目《全国资源环境遥感宏观调查与动态研究》组织了中国科学院所属19个研究所的遥感科技队伍,以卫星遥感为手段,在三年内基于Landsat MSS,TM和ETM遥感数据构建的。本数据采用一个分层的土地覆盖分类系统,将全国分为6个一级类(耕地、林地、草地、水域、城乡、工矿、居民用地和未利用土地),31个二级类。这是目前我国精度最高的土地利用数据产品,已经在国家土地资源调查、水文、生态研究中发挥着重要作用。

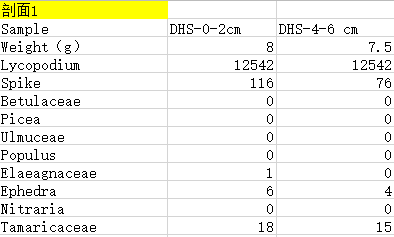

黑河流域民乐县东灰山遗址孢粉组合数据集( 2010-2011)

民乐县东灰山遗址孢粉记录分两个剖面,包含4个表:

(1)遗址剖面孢粉原始数据

(2)遗址剖面百分比含量数据

(3)遗址剖面孢粉质量浓度数据

(4)遗址剖面孢粉组合数据

民乐县东灰山遗址两个剖面深度分别是92cm和130cm,采样间隔分别是2cm和5cm.孢粉组合是将出现率低、含量较少的科属进行合并,并将花粉按乔木、灌木、草本及农作物进行分类组合。

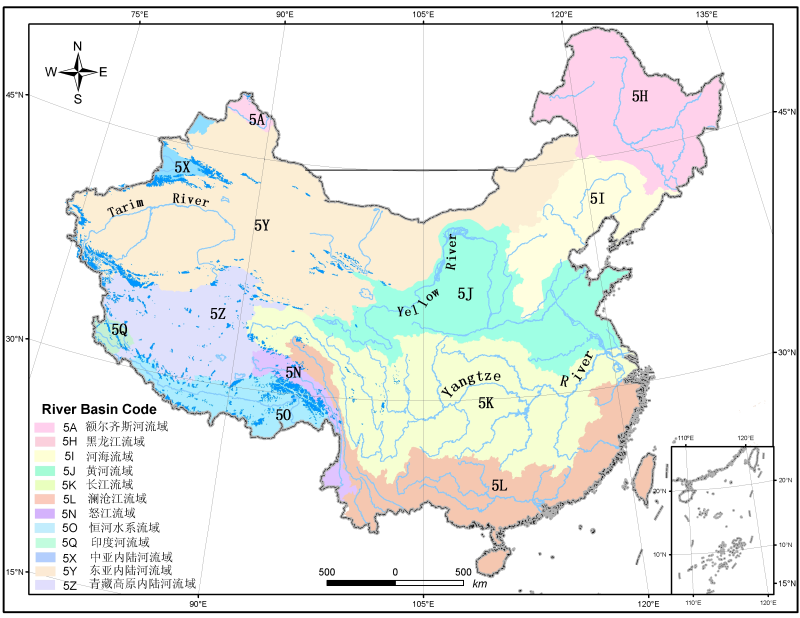

中国第一次冰川编目数据集

该数据是中国科学院寒区旱区环境与工程研究所1987年开始的冰川编目巨大工程的一部分,数据覆盖整个中国,是整个冰川编目数据的汇总,中国冰川信息系统的出版时间是2004年。

一、数据集包含两个目录,分别为database和vector,前者存储冰川属性数据信息,包含Chinese和English子目录,分别代表属性信息的中英文术语,文件名称为:glacier.mdb;后者存储冰川空间信息,包含albers和long-lat子目录,分别代表不同的投影方式下的冰川空间分布信息,每个子目录中又含有cover、export(E00格式)和shape次子目录,代表不同的数据格式,除了albers/cover含有basin(流域)、glacier(冰川)、glbasin(冰川编目流域分区)、lake(湖泊)、river(河流)和road(道路)外,其他都只有glacier文件。

二、数据字段说明如下:

glacier数据库中包含的字段说明如下:

一级流域(first)

一级编码(first_id):一级流域编码,编目规范同“国际冰川编目规范”,数据类型,文本。

一级流域名称(description):一级流域名称,数据类型,文本

二级流域(second)

一级编码(first_id):一级流域编码,编目规范同“国际冰川编目规范”,数据类型,文本。

二级编码(second_id):二级流域编码,编目规范同“国际冰川编目规范”数据类型,文本。

二级流域名称(description):数据类型,文本

三级流域(third)

二级编码(second_id):二级流域编码,编目规范同“国际冰川编目规范”数据类型,文本

三级编码(third_id):三级流域编码,编目规范同“国际冰川编目规范”数据类型,文本

三级流域名称(description):数据类型,文本

四级流域(forth)

三级编码(third_id):三级流域编码,编目规范同“国际冰川编目规范”数据类型,文本

四级编码(forth_id):四级流域编码,编目规范同“国际冰川编目规范”数据类型,文本

四级流域名称(description):数据类型,文本

五级流域(fifth)

四级编码(forth_id):四级流域编码,编目规范同“国际冰川编目规范”数据类型,文本

五级编码(first_id):五级流域编码,编目规范同“国际冰川编目规范”数据类型,文本

五级流域名称(description):数据类型,文本

冰川编目(glacier)

五级编码(Fifth_id):

冰川编码(Glacier_Id):冰川编码,

冰川名称(Glacier_Na):冰川名称,无冰川名称的记录为空字段

经度(Latitude):字符型,部分记录无经度

纬度(Longitude):字符型,部分记录无纬度

地图类型(Topo_Type):是指冰川编目时采用的地形图类型,其中AM表示航摄测量地形图图,TM表示地面测量图地形图。

在某些流域因为同时使用了航测地形图和地面测量地形图,在记录中用AM,TM表示,先后顺序与地图出版年代和地图比 例尺相对应。

地图出版年代(Topo_Year):地图的出版年代,不同的出版年代间用逗号间隔。先后顺序与地图类型和地图比例尺相对 应。

地图比例尺(Map_Scale):地图比例尺,不同的地图比例尺间用逗号间隔。先后顺序与地图类型和地图出版年代相对应。

影像类型(Photo_Type):指与地形图相配套的航空像片,主要用于核对地形图上的冰川轮廓,判别冰川与季节性积雪,补充地形图上被遗漏的冰川,以及判断冰川变化特征等。其中AP代表航空像片,SP代表卫星像片。当同时使用航空像片和卫星像片时,中间用逗号区分,先后顺序与影像比例尺和影像年代相对应。

影像比例尺(Photo_Scal):多种不同的比例尺中间用逗号分开。

影像年代(Photo_Year):多个时间年代中间用逗号分开。

总面积(Total_Area):冰川总面积,单位平方公里,取小数后两位。

面积精度(Area_Accur):冰川面积测量的精度,分类等级见表?无单位

裸露区面积(Area_Expos):裸露冰面积指冰川表面没有被表碛覆盖(零星分布者例外)的暴露在山坡或山谷中的冰川面积。没有表碛覆盖的冰川其总面积和裸露冰面积一致。单位平方公里。

消融区面积(Area_Ablat):消融区面积指粒雪线之下的冰舌部分的面积,对一些难以找到粒雪线的小冰川则不予填写。单位平方公里。

平均宽度(Mean_Width):单位公里,取2位小数。

平均长度(Mean_Lengt):单位公里,取1位小数

总长度(Total_Leng):单位公里,取1位小数

裸露区长度(Exp_Length):单位公里,取1位小数

消融区长度(Abl_Length):单位公里,取1位小数

积累区朝向(Exp_Orien):按八个方位( N,NE,E,SE,S,SW,W,NW)分别统计积累区的朝向。

消融区朝向(Abl_Orien):按八个方位( N,NE,E,SE,S,SW,W,NW)分别统计消融区的朝向。部分冰川没有统计数据。

最高海拔(High_Altit):冰川后壁的最大高度,单位米。

平均海拔( Mean_Altit):将冰川面积分成两等分的等高线高度,单位米。

冰舌末端最低海拔(Low_Altitu):单位米。

积累区最低海拔(Exp_Low_Al):单位米

冰川类型(Gla_Class):用六位数字表示。

冰碛类型(Moraine):用两个数位表示。数位1表示现代冰碛,数位2表示老冰碛。

雪线高度(Snowline):是指特定冰川的粒雪线,而不是冰川物质零平衡线。单位米

雪线高度精度(Snowl_Accu):雪线高度测量的精度,等级划分见表。

雪线测量日期(Snowl_Date):雪线的测量日期

平均厚度(Mean_Depth):单位米。

厚度精度(Depth_Accu):单位米。

冰储量(Ice_Volume):单位立方公里,取小数后四位。

坐标系及投影: Albers

2013年天山科其喀尔冰川3400m气象站观测数据

本数据集为天山科其喀尔冰川3400m气象站日观测资料,坐标:N 41°44′,E 080°07′;海拔高度:3433 m;观测项目包括2m气温、2m风速、2m风向。由于传感器故障,部分时段数据有缺失。

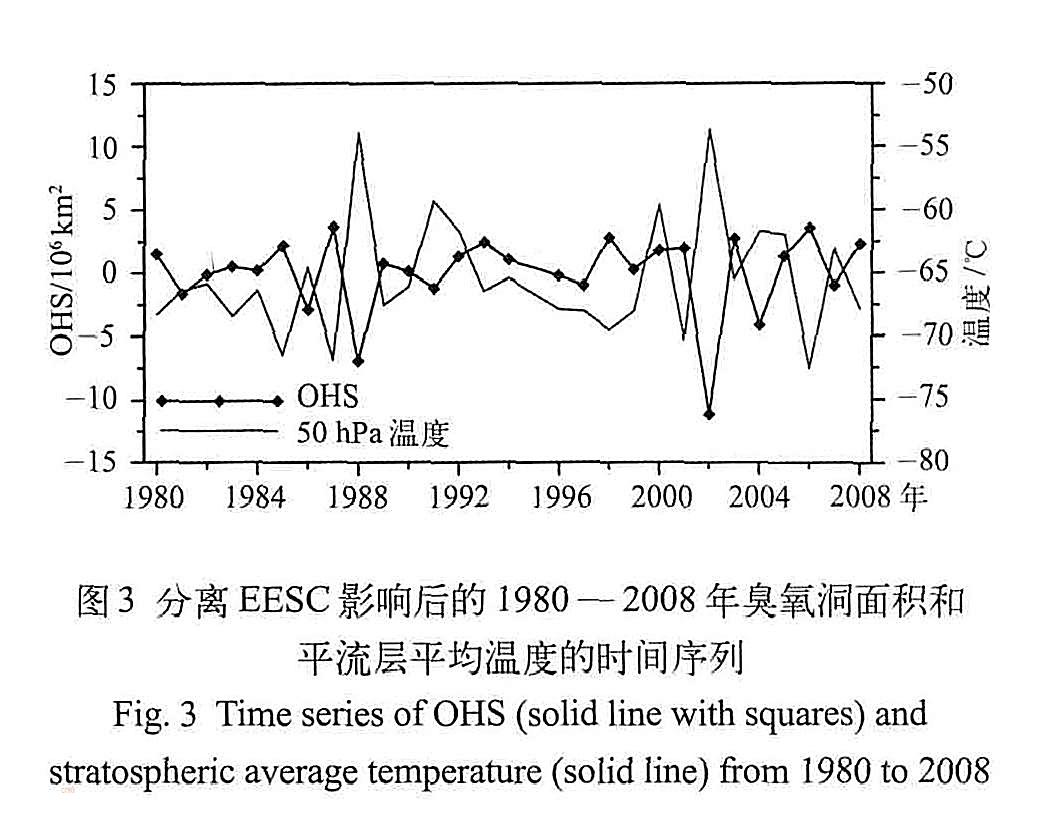

2005年中国南极第22次考察臭氧观测数据

收录了中山站BREWER臭氧分光光谱仪获得的部分资料。包括BREWER探测的臭氧和SO2资料;BREWER探测的地方时中午太阳紫外辐射(290-325nm、295-300nm、300-305nm、305-310nm、310-315nm、315-320nm、320-325nm及300。5nm、324nm处辐照度(W/m2))。本数据集为中国南极第22次考察2005年臭氧观测数据。

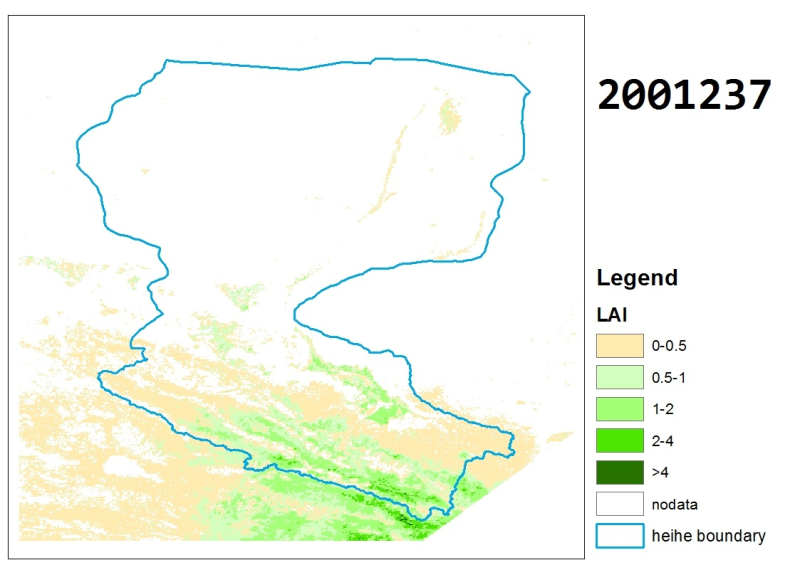

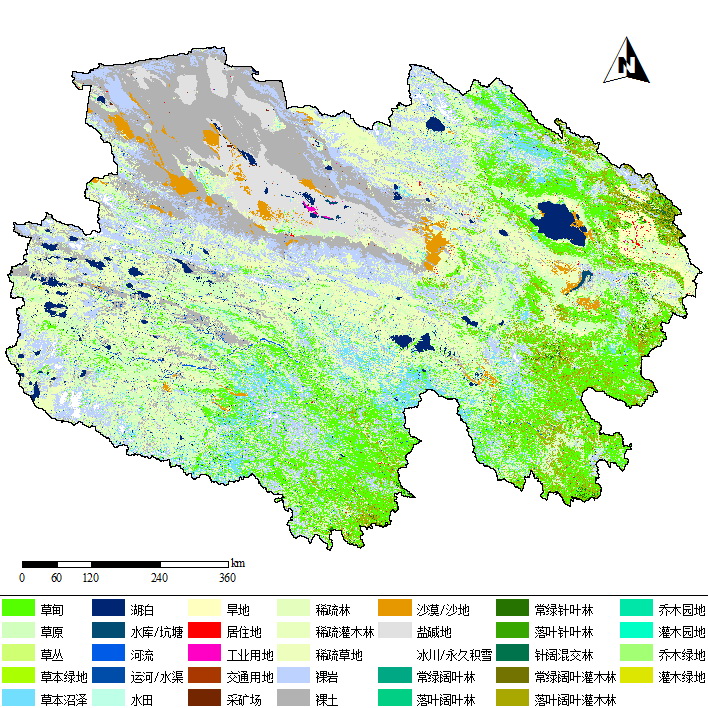

黑河流域2001-2011年时空连续LAI数据集

基于MODIS 的LAI产品(MCD15A2和MOD15A2)利用改进的HANTS算法去云重建得到了2001-2011每天、1公里分辨率LAI数据集。产品坐标系统为经纬度投影,空间范围为:96.5E-102.5E, 37.5N-43N。每天的数据存储为一个GEOTIFF文件,命名方式:heihe_yyyy_LAI_recon.ddd.tif,其中yyyy是年份,ddd表示特定年份中的某一天。每年默认有365天的输出数据。数据类型为单精度浮点型,无效值像元填充值为255,有效的数据范围为0-100, 缩放因子为0.1。

2014/2015年中国第31次南极考察南极菲尔德斯半岛大气样品中多环芳烃和多氯联苯浓度数据

2015年1月,中国第31次南极考察期间,在南极菲尔德斯半岛采集了大气样品,通过严格质量控制,测定了其中多环芳烃和多氯联苯的浓度。多环芳烃主要来自陆地、水生植物和微生物的生物合成过程。多环芳烃具有毒性、遗传毒性、突变性和致癌性,对人体可造成多种危害。多氯联苯是一类人工合成有机物,在工业上的广泛使用,已造成全球性环境污染问题。

南极长城站底栖生物照片

本数据为长城站底栖生物照片集,共包含28种生物图片,图片均以jpg形式保存。内容除记录底栖生物名称、形态外,还有尺寸作为参照。底栖动物是指生活史的全部或大部分时间生活于水体底部的水生动物群。除定居和活动生活的以外,栖息的形式多为固着于岩石等坚硬的基体上和埋没于泥沙等松软的基底中。此外,还有附着于植物或其他底栖动物体表的,以及栖息在潮间带的底栖种类。在摄食方法上,以悬浮物摄食和沉积物摄食居多。多为无脊椎动物,是一个庞杂的生态类群。

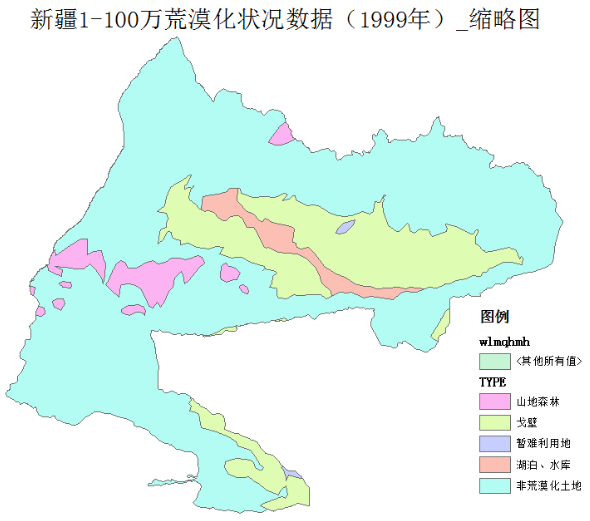

新疆1:100万荒漠化状况数据(1999年)

本数据以区域荒漠化为对象,研究荒漠化生态现状,及发展趋势。利用80年代中期、90年代初期TM、MSS卫片,1999年TM、SPOT卫片等不同尺度遥感影像,以及研究所积累的各种电子地理数据文件,构建新疆生态本底数据库,丰富、直观的反映了新疆的1:100万荒漠化基本自然资源情况,数据覆盖全疆区域,以兰勃特等面积圆锥投影方式得到。

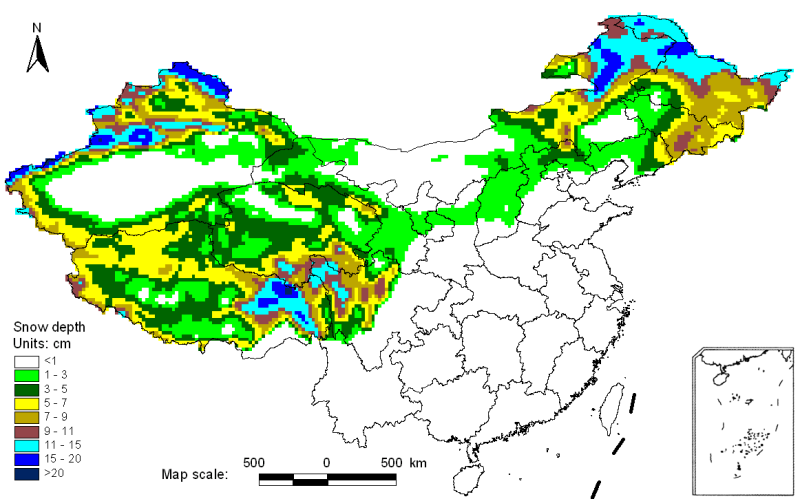

1978-2012年中国雪深长时间序列数据集

该数据集提供1978年10月24日到2012年12月31日逐日的中国范围的积雪厚度分布数据,其空间分辨率为25km。用于反演该雪深数据集的原始数据来自美国国家雪冰数据中心(NSIDC)处理的SMMR(1978-1987年),SSM/I(1987-2008年)和AMSR-E(2002-2012)逐日被动微波亮温数据。由于三个传感器搭载在不同的平台上,所以得到的数据存在一定的系统不一致性。通过对不同传感器的亮温进行交叉定标提高亮温数据在时间上的一致性。然后利用车涛博士在Chang算法基础上针对中国地区进行修正的算法进行雪深反演。具体反演方法参考“数据说明文档”。

该数据集包含EASE-Grid和经纬度两种投影方式,分别放入两个不同的文件夹中:ease-grid_rar(数据仅到2010年)和lon-lat_rar。两种投影的数据都逐年打包,文件命名方式为:传感器名称简写+年份,如ease-grid_rar目录下的SR1985表示用SMMR亮温数据反演的1985年的雪深;SI1990表示用SSM/I亮温数据反演的1990年的雪深;AE2005表示用AMSR-E亮温数据反演的2005年的雪深,这些数据的投影方式都是EASE-Grid。lon-lat_rar目录下,上面的数据集名称解释相同,只是其投影方式为经纬度投影。详细数据说明请参考数据文档。

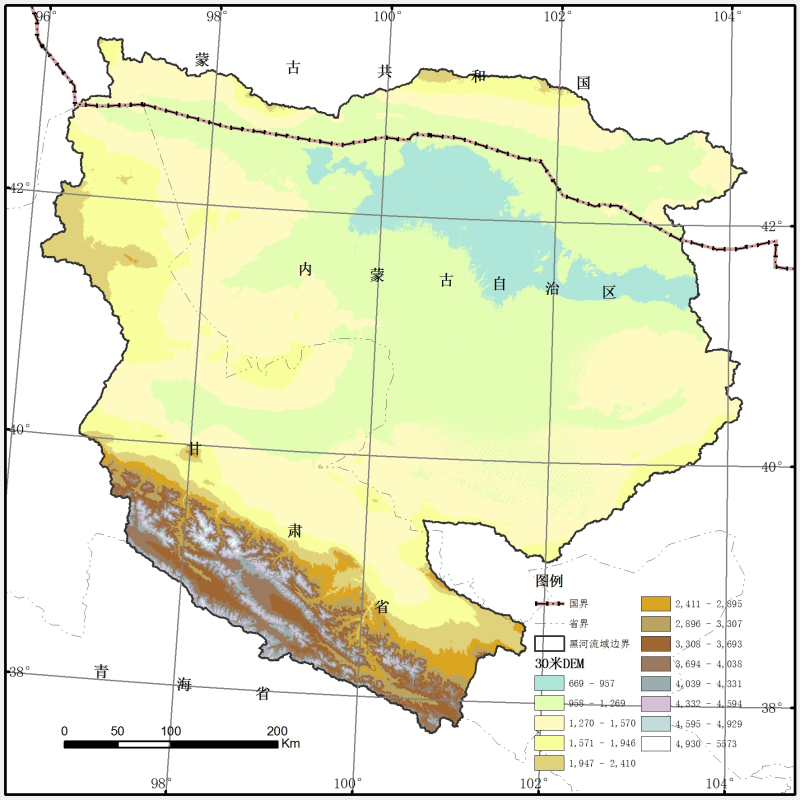

黑河流域ASTER GDEM数据集

该数据集包括ASTER GDEM数据及其镶嵌图。

ASTER Global DEM(简称ASTER GDEM)是美国是美国航空航天局 (NASA )和日本经济产业省(METI)于2009年6月29日联合发布的全球数字高程数据产品, 该DEM数据是根据NASA新一代对地观测卫星TERRA的观测结果完成,是由ASTER(Advanced Space borne Thermal Emission and Reflection Radio meter)传感器搜集的130万个立体像对数据制作,其覆盖范围超过了地球99%陆地表面。该数据的水平精度30米(置信度95%),高程精度为7-14米(置信度95%)。该数据是第三个全球范围内的高程数据,较之以前的SRTM3 DEM和GTOPO30数据有明显的提高。

我们从NASA数据网站上(http://wist.echo.nasa.gov/api)下载了黑河流域的数据,并通过本数据中心重新分发。本中心分发的数据完全保留了数据的原貌,没有对数据进行任何修改。用户如需详细了解ASTER GDEM的制备过程,请参考本元数据连接的数据文档,或直接访问http://www.ersdac.or.jp/GDEM/E/3.html or from https://lpdaac.usgs.gov/阅读与ASTER Global DEM 相关的文档.

ASTER GDEM在分发是被分割为若干1×1度的数据块,分发格式为zip压缩格式,每个压缩文件包括三个文件,文件命名格式如下:

ASTGTM_NxxEyyy_dem.tif

ASTGTM_NxxEyyy_num.tif

reademe.pdf

其中xx为起始纬度,yyy为起始经度。_dem.tif为dem数据文件,_num.tif为数据质量文件,reademe为该数据说明文件。

为了便于用户使用数据,在分幅ASTER GDEM数据的基础上,我们将分数SRTM数据进行拼接制备了黑河流域ASTER GDEM镶嵌图,该数据保留了ASTER GDEM的全部原始特征,没有经过任何重采样处理。 本数据包括两个文件: Heihe_ASTER_GDEM_Mosaic_dem.img Heihe_Aster_GDEM_Mosaic_num.img

数据采用Erdas image格式存储,其中_dem.img文件是dem数据文件,_num.img是数据质量文件。

黑河流域遥感影像数据集(1963-2013年)

本数据为1963-2013年黑河流域遥感影像数据集共包含14期遥感影像数据(遥感影像的编号为133/33、134/31、134/32、134/33、135/32) (1)Landsat TM/ETM数据有:2013年、2009年、2006年、2002年、1999年、1996年、1993年、1990年和1986年 (2)Landsat MSS数据有:1973年、1977年 (3)KATE-200影像数据:1980年 (4)KeyHole卫星存档数据:1963、1968年

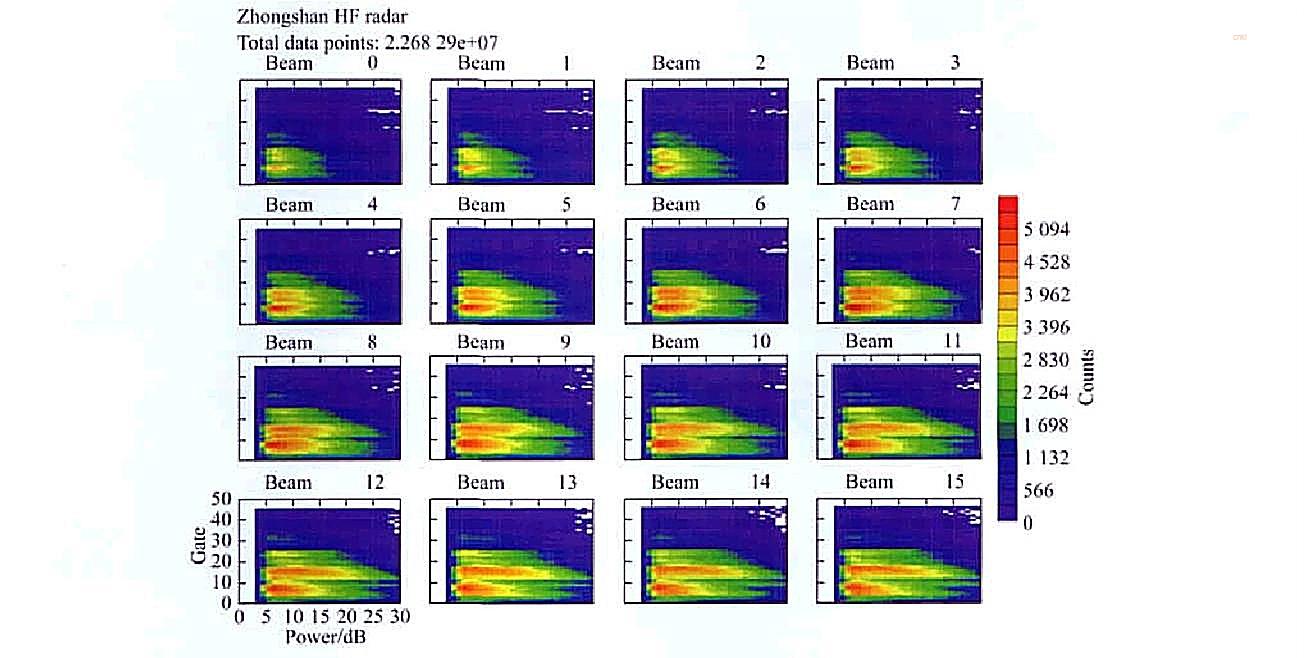

2011年中国南极中山站高频相干雷达数据

高频相干散射雷达用于监测极区电离层场向排列的不均匀体及其运动,主要探测参数包括雷达回波强度、电离层对流速度、速度谱展宽。数据存储格式为二进制,需专用软件处理。本数据集为中国南极中山站2011年高频相干雷达数据。高频相干散射雷达是南极中山站监测极区电离层对流的重要设备,利用中山站地磁纬度较高的特点,覆盖国际SuperDARN(超级双子极光雷达网)在南极光带上的一个空白,将使我国极区电离层的观测范围由极隙区扩展到更大范围,使我国在极区电离层对流观测中发挥重要作用。

1999-2005年云南蒋家沟弯房子日降雨观测数据

本数据集为云南蒋家沟弯房子(N26°14′4.7″,E103°11′24.4″)1999-2005年日降雨观测数据。观测数据来自虹吸式自记雨量计和翻斗式自动雨量计两种观测形式,为连续观测数据,必须经过统计分析处理后才能使用。1.每天的降水都处理成日雨量。 2.泥石流发生日的降水可处理成10分钟雨量。观测数据可以与蒋家沟泥石流暴发资料配合使用,是研究泥石流形成和泥石流预报的珍贵资料。

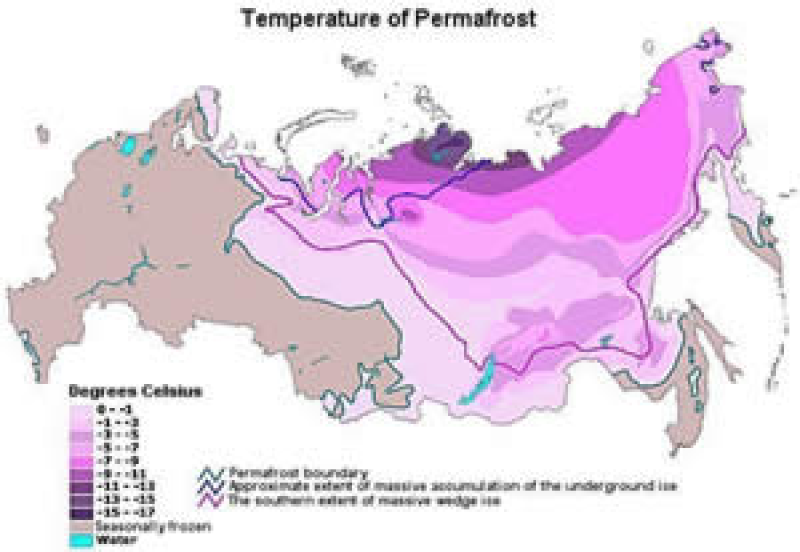

俄罗斯1:2000万冻土类型图

本数据集包括俄:罗斯的冻土范围、冻土温度、地下冰厚度等信息,数据以ESRI的shapefile格式存储,数据从 paper maps taken from the World Atlas of Snow and Ice Resources, 1997, Institute of Geography, Russian Academy of Sciences数字化而来,源地图的比例范围从1:20,000,000至1:40,000,000。

1、数据为矢量文件等

2、投影:

Projection: Lambert Azimuthal

Units: Meters

Datum: None

Parameters:

6370997.24063 (radius of the sphere of reference)

100 0 0.000 (longitude of center of projection)

45 0 0.000 (latitude of center of projection)

0.00000 (false easting (meters))

0.00000 (false northing (meters))

详细数据说明请参考数据说明文档

2005年青海省1:70万土地覆被数据集

该数据集为中国西北地区青海省2005年的1:70万土地覆被数据。本数据采用一个分层的土地覆被分类系统,分类系统的一级类与IPCC系统保持一致共6类(林地、草地、湿地、耕地、人工表面、其他),二级类采用了由FAO的LCCS生成的具有全球统一代码的38个类型。

南极乔治王岛民防湾CTD数据

本数据集为南极乔治王岛民防湾CTD数据,主要观测深海温盐数据,要素包括海水深度、海水温度和海水盐度三部分。观测点为长城站J、R2、M1-5三个点。CTD数据作为重要的海洋基础数据,可为海水物理化学性质、水层结构和水团运动状况研究提供数据支撑。