中国第21、24、25次南极考察叶绿素数据

长城湾叶绿素数据,数据以每日单位面积所固定能量来表示。长城湾是位于南极洲南设得兰群岛的乔治王岛西部的菲尔德斯半岛上,东临麦克斯维尔湾中的海湾。本数据共包括2004-2005、2007-2009年的测定数据。研究海水中的叶绿素量,是为了掌握海洋资源基础生产量分布的指标。叶绿素是高等植物和其它所有能进行光合作用的生物体含有的一类绿色色素。叶绿素分为叶绿素a、叶绿素b、叶绿素c、叶绿素d、叶绿素f、原叶绿素和细菌叶绿素等。

2008年唐古拉冬克玛底冰川5600米处气象站观测数据

本数据集为2008年唐古拉冬克玛底冰川5600米处架设的气象站的观测数据。主要观测要素有气温、湿度、风速和净辐射。利用本数据可提取冰川表面气候变化和净辐射量,研究冰川物质平衡等等。

2004年中国南极中山站成像式宇宙噪声接收机数据

宇宙噪声接收机是用来观测电离层D层中的宇宙噪声吸收情况,它可以监测300×300 km范围内的宇宙噪声吸收状况。该数据记录到MO盘片上。数据记录一式两份,按中日两国的极地研究所签署的科学合作协议,中日双方各保留一份。本数据集为中国南极中山站2004年成像式宇宙噪声接收机数据。

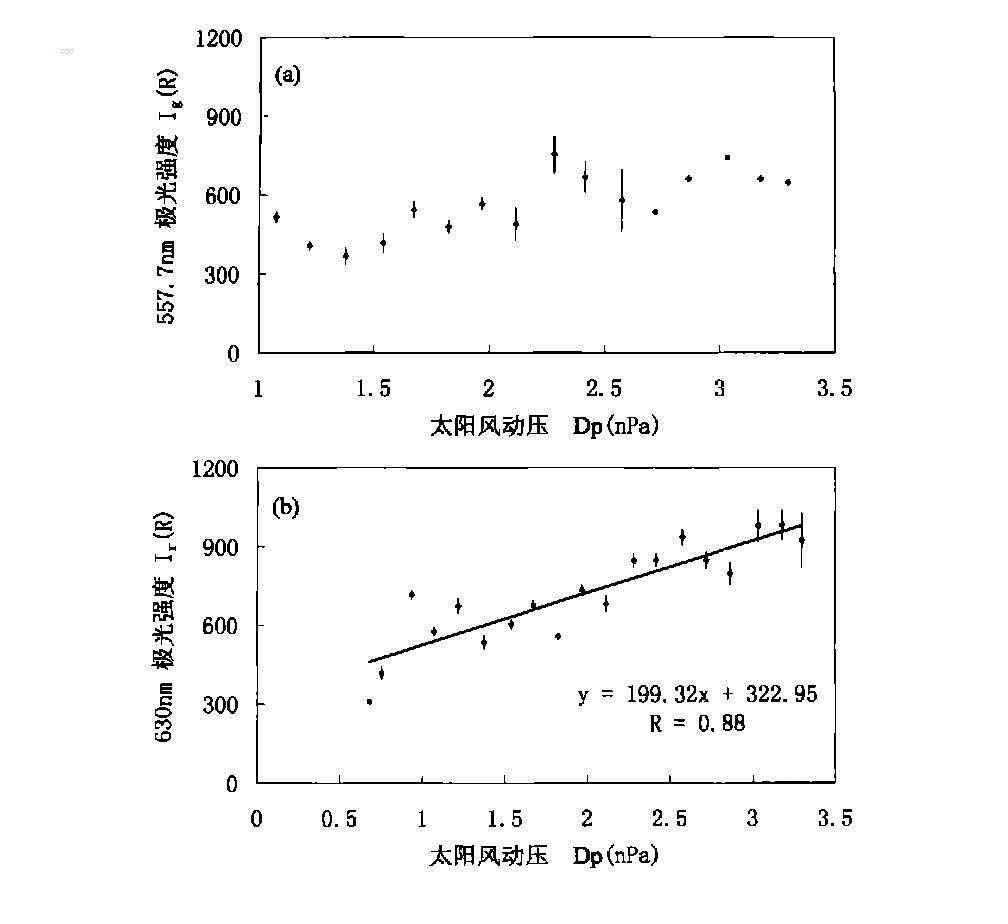

2002/2008/2009年中国南极中山站扫描光度计数据

中山站扫描光度计可以记录沿地磁经线上的三个极光谱线的强度值,这三个谱线分别为427.8, 557.7和630 nm。本数据集为中国南极中山站2002/2008/2009年扫描光度计数据。

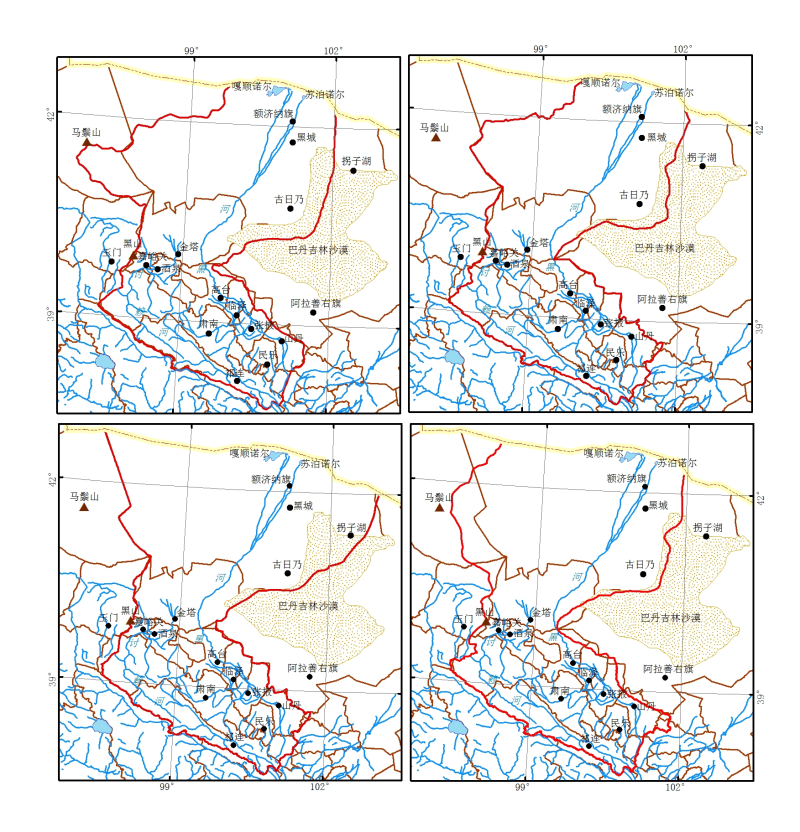

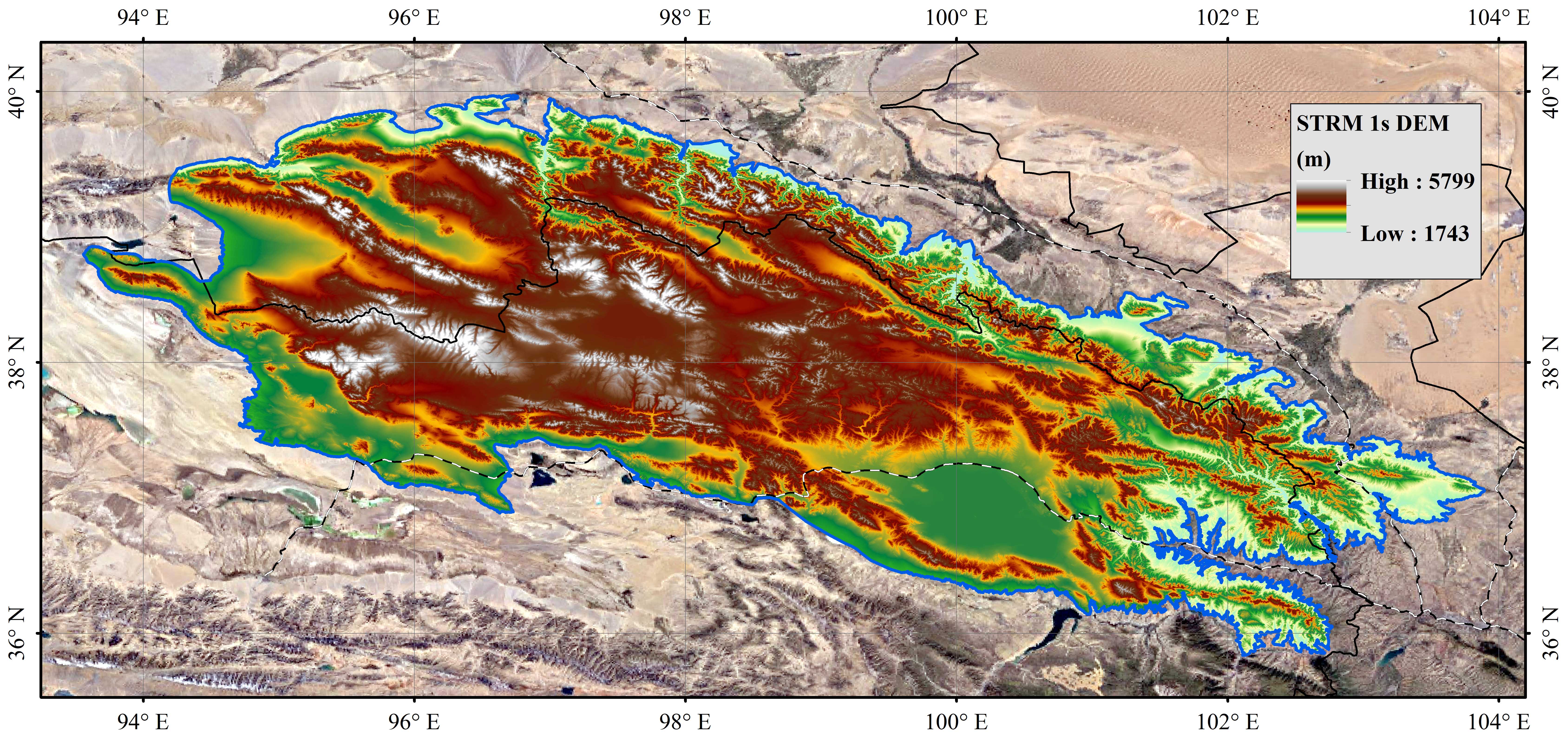

黑河流域边界数据集

黑河流域是我国第二大内陆河流域,近30年来,黑河流域建立了较为完善的流域观测系统,已经成为我国重要的内陆河研究基地。流域是重要的自然研究单元,但黑河流域边界并不统一,为了便于用户使用数据,我们收集整理了文献中常见的5种黑河流域边界:

1)1985-1986年我国开始将黑河流域作为整体进行系统性的研究,在基础调查和掌握的大量资料的基础上,绘制了早期的黑河流域图,流域面积13.89万km^2。整个流域被划分为三个水文平衡区,分别为:黑河干流水系平衡区、北大河干流水系平衡区和马营-丰乐山前水系平衡区。

2)“九五”国家重点科技攻关项目子专题“黑河流域水资源合理利用与经济社会和生态环境协调发展研究”,考虑了县级行政单元的完整性,在第一个流域边界的基础上利用当时的行政界线对流域边界进行了修订,形成了目前“数字黑河”信息系统( http://heihe.westgis.ac.cn) 公布的黑河流域边界,流域面积12.87万km^2。水文单元的划分继承了原有的思路,共划分为三大水系,分别为东部水系、中部水系和西部水系。

3)在水利部黑河流域综合治理规划中,黑河流域面积被确定为14.29万km^2,水文单元被划分为中西部和东部两个独立的水系,面积分别为2.7万km2和11.6万km^2。

4)在2002-2006年开展的全国水资源综合规划中,“黄河流域(片)水资源综合规划”编制工作组于2005年编制《西北诸河水资源及其开发利用调查评价简要报告》,以水资源二级区和三级区为单位,完成了一系列自然地理与社会经济的统计表格和图件。在这次综合规划中,黑河流域的面积约为15.17万km^2,该方案并没有给出更加详细的子流域划分方案;

5)基于高精度数字高程模型(SRTM 和 ASTER GDEM),利用GIS水文分析方法确定的黑河流域边界。该边界经过了遥感和实地考察验证,在流域边界确定和子流域划分过程中同时还考虑了现代水资源利用现状。

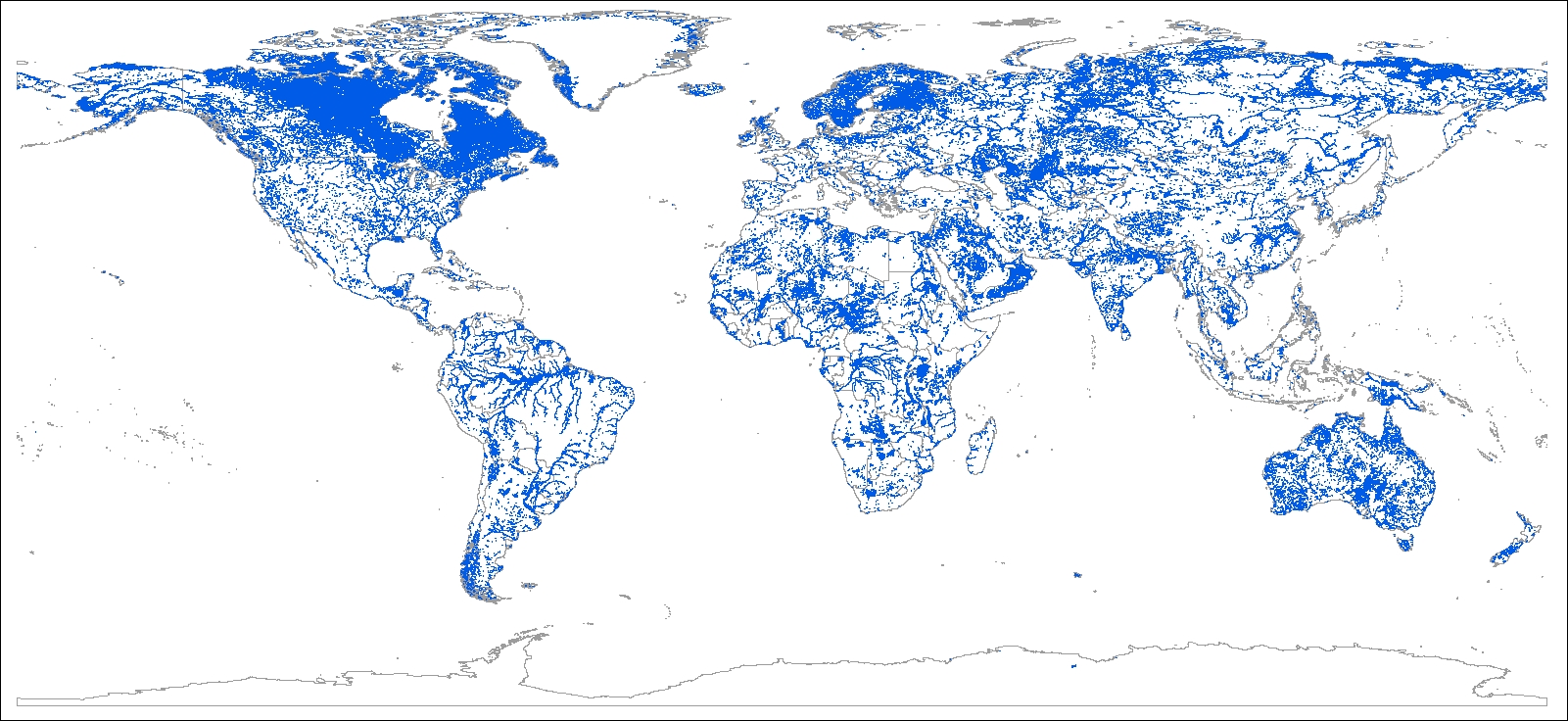

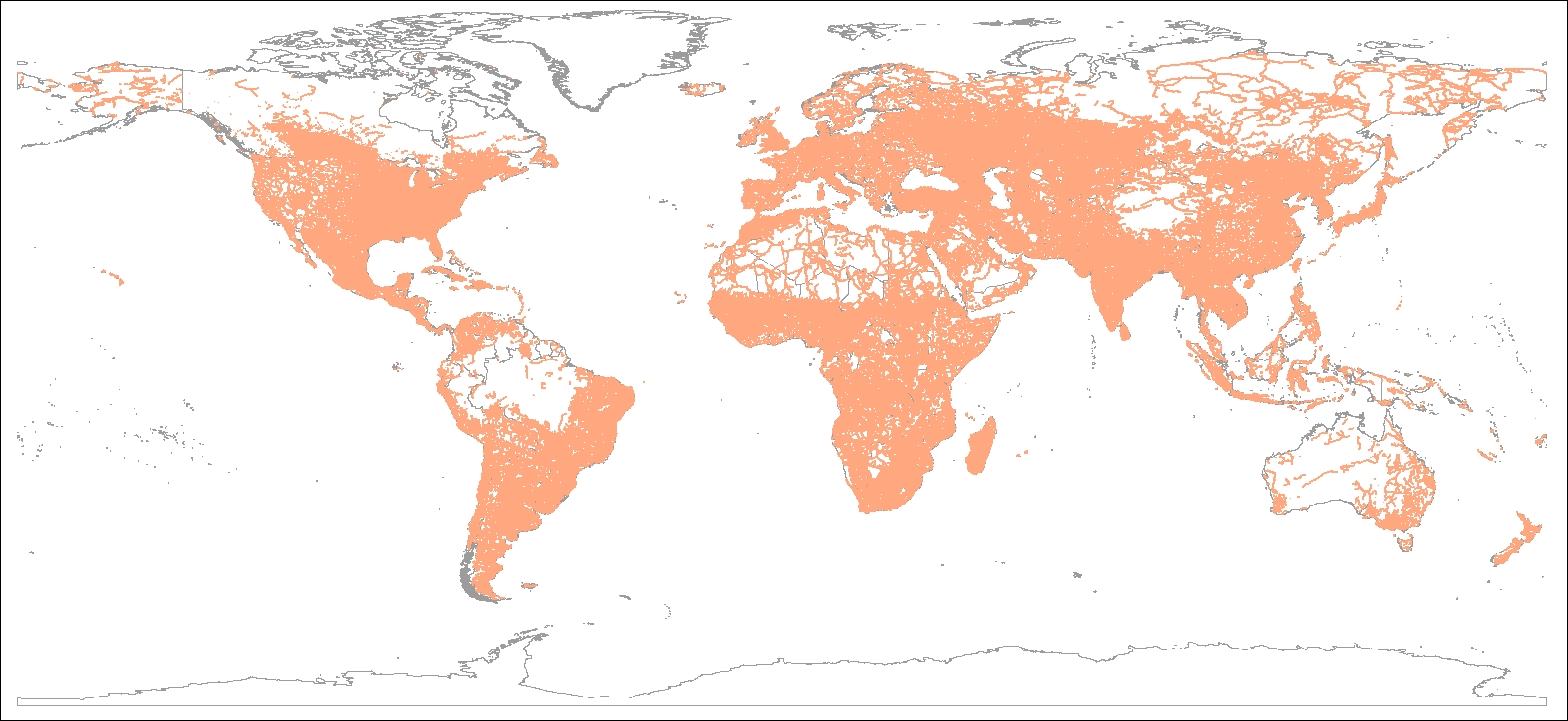

全球1:100万多边形河流数据集(2013年)

数据集为全球1:100万多边形河流数据集,包括全球多边形河流空间分布及其属性数据。数据的时间范围为2013年

比例尺为 1:100万

字段1:NAME (河流名称) 数据类型:Text(75)

字段2:TYPE (类型) 数据类型:Text(40)

字段3:Shape_Leng (长度) 数据类型:DOUBLE(0)

字段4:Shape_Area (长度) 数据类型:DOUBLE(0)

黑河流域基准站月气温降水数据集(1980-2010年)

本数据覆盖了1980年-2010年黑河流域中、上游所有的县市,包括以下行政单位:山丹县,祁连县,酒泉市,金塔县,高台县,刚察县,额济纳旗,德令哈市,阿拉善右旗,玉门市,张掖市,永昌县,敦煌市,门源县,野牛沟,安西县,数据内容包括月平均气温和月降水量。

2003-2005年乌鲁木齐大西沟气象站逐日平均相对湿度

大西沟气象站成立于1958年6月,位于乌鲁木齐县大西沟天格尔峰山腰(天山乌鲁木齐河源1号冰川旁),海拔3543.8米,是国家一类艰苦台站,主要从事云雾物理实验与气候监测。1975年交乌鲁木齐市气象局管理。2007年按照中国气象局业务技术体制改革要求,更名为大西沟国家气象观测二级站。该数据集主要是2003、2004、2005三年的大西沟气象站相对湿度数据。数据为全年逐日观测得到,经人工审核数据质量良好。

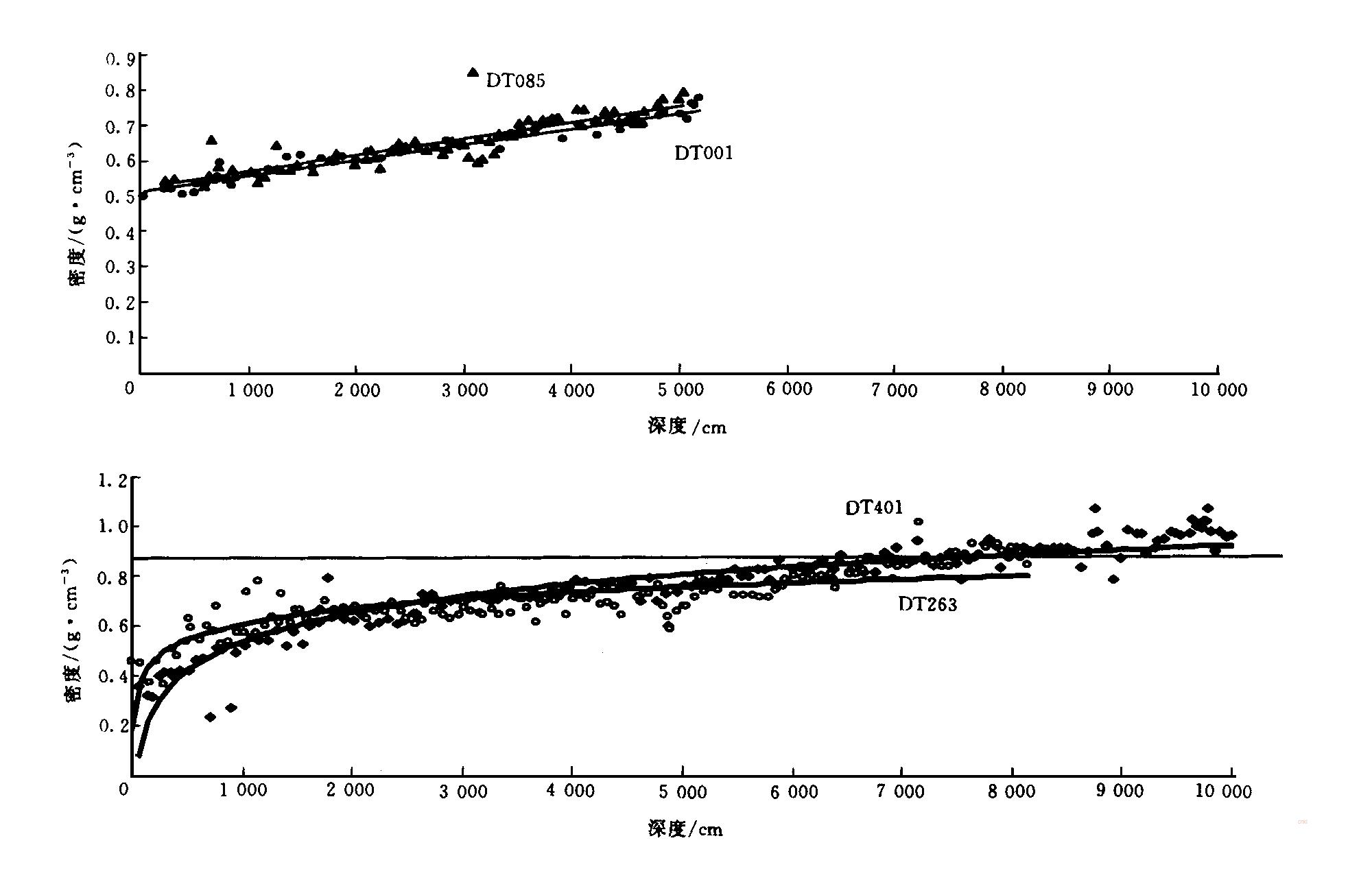

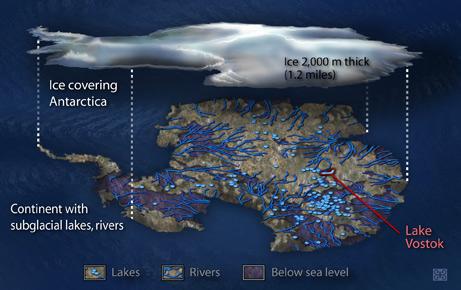

中国南极中山站至DomeA内陆冰盖考察路线的冰厚度

Dome A位于东南极中心是南极冰盖尚未开展科学探测的制高点。Dome A地区直接接受来自地球平流层大气的沉积,这里的冰盖是原始堆积形成的,储存着全球的气候和大气环境信息。Dome A地区也是南极冷源的中心区,可望获得地球表面的最低温度,是地球气候环境动力系统中的最重要驱动源,是现代地球气候环境动力学本底观测的最理想区域。沿中山站至Dome A内陆冰盖考察路线100km范围(两侧各50km)BEDMAP计划生产的冰厚度。ESRI栅格文本格式。本数据集为中国南极中山站至DomeA内陆冰盖考察路线的冰厚度。

1995-1996年中国南极第12次考察中山站重力固体潮观测数据

中山站位于东南极拉斯曼丘陵。自1991年3月到2001年1月,使用Lacoste ET重力仪,开展了重力固体潮连续观测。本数据集为1995-1996年的观测数据。固体潮是指在日、月引潮力的作用下,固体地球产生的周期形变的现象。将地球看做球状刚体时,引潮力矢量的垂直分量使得该点的重力值发生变化,这种变化称为地球的重力固体潮。它是该点在地球上的位置和时间的函数。

2008-2009年中国南极第25次考察声雷达观测数据

多普勒测风声雷达(DDAR4)放置在中山站食品库西南角,连续工作了近40天,测量、记录了大气边界层内风速、风向随高度的变化情况,采样时间间隔是10分钟。本数据集为中国南极第25次考察2008-2009年声雷达观测数据。多普勒测风声雷达是用声波遥感探测边界层大气中三维风速和风向的有效工具。在边界层大气中尺度气象、空气污染与扩散及低空风切变问题的研究中有重要作用。声雷达测风的基本原理是向大气发射一个固定频率的声脉冲,由于散射体随风速运动而产生多普勒频偏,频偏大小与风速大小成正比。精确地测量多普勒频偏值就可以测出风速、风向。

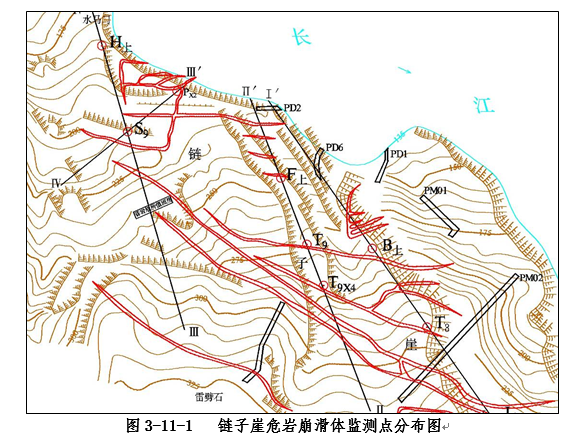

1996—2006年长江三峡库区秭归县链子崖T8—T12缝段岩体表面位移监测

岩崩滑坡地质灾害变形监测工作贯穿防治工程实施前、中、后各阶段,是反馈防治施工设计、指导施工与检验工程防治效果的重要手段。本数据集包括长江三峡库区链子崖危岩体T8-T12缝险段变形监测数据,变形监测成果在防治工程中发挥了十分重要的作用;链子崖T8-T12缝险段危岩体呈显不均匀蠕动变形,表明危岩体变形监测系统实施治理非常必要;治理工程实施中底部煤层采空区承重阻滑工程施工扰动了危岩体,加速危岩体的变形,为及时调整施工顺序、控制施工进度提供了依据;治理工程结束后危岩体变形在测量误差范围内渐趋稳定,为数据提供了科学决策。数据格式为csv格式,观测周期为每月观测一次。数据字段包括:ENDDATE(采集结束时间),STARTDATE(采集开始时间),POINTNAME(点名),QUDUAN(区段),X(X方向水平位移变量,单位:毫米),F(水平位移变量,单位:毫米),Y(Y方向水平位移变量,单位:毫米),DIRECTION(变形方向,单位:度),YBLX(X方向水平位移月变量,单位:毫米),YBLF(水平位移月变量,单位:毫米),YBLY(Y方向水平位移月变量,单位:毫米),DIRECTION1(变形方向月变量,单位:度),ID(序号),LOCATION(监测点部位)。

黑河生态水文遥感试验:黑河流域上游生态水文无线传感器网络WATERNET观测数据集(2014年)

本数据集包括黑河上游八宝河流域40个WATERNET传感器网络节点自2014年1月至今的观测数据。4cm、10cm和20cm土壤水分是每个节点的基本观测;19个节点包含土壤水分和地表红外辐射温度观测;11个节点包含土壤水分、地表红外辐射温度观测、雪深和降水观测。观测频率为5分钟。该数据集可为流域水文模拟、数据同化及遥感验证提供地面数据集。 详细内容请参见“WATERNETNET数据文档20141206.docx”

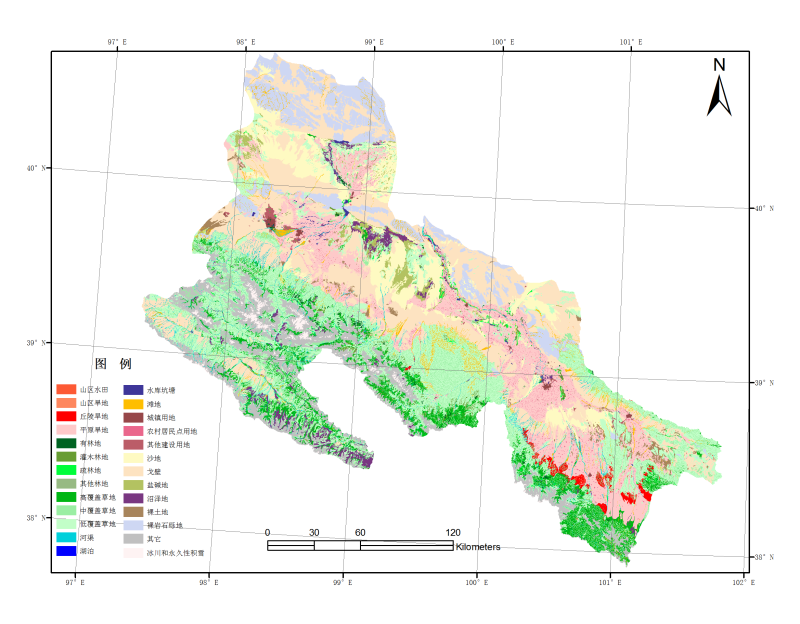

2011年黑河流域中游土地利用/土地覆被数据集

该数据集所包括的内容主要是黑河流域中游1:10万土地利用图形数据和属性数据。黑河流域2011年土地利用/土地覆被数据集是

黑河流域1:10万(2011年)土地覆被数据和以往土地覆被采用同一个分层的土地覆被分类系统,将全流域划分为6个一级类(耕地、林地、草地、水域、城镇和农村居民及工矿用地和未利用土地),25个二级类;数据类型为矢量多边形,以Shape格式存储。

土地覆被分类属性:

一级类型 二级类型 属性编码 空间分布位置

耕地:平原旱地 123 主要分布在盆地、山前带、河流冲积、洪积或湖积平原(水源短缺灌溉条件较差)。

丘陵旱地 122 主要分布在丘陵区,一般状况下地块分布在丘陵的缓坡以及墚、卯之上。

山区旱地 121 主要分布在山区,海拔在4000米以下的山坡(缓坡、山腰、陡坡台地等)及山前带上。

林地:有林地(乔木) 21 主要分布在高山(海拔4000米以下)或中山坡地、谷地两坡、山顶、平原等。

灌木林地 22 主要分布在较高的山区(4500米以下),多数分布山坡和山谷及沙地。

疏林地 23 主要分布在山区、丘陵、平原及沙地、戈壁(壤质、沙砾质)边缘。

其他林地 24 主要分布在绿洲田埂,河边、路边及农村居民点周围。

草地:高覆被草地 31 一般分布在山区(缓坡)、丘陵(陡坡)及河间滩地、戈壁、沙地丘间等。

中覆被草地 32 主要分布在较干燥地方(隔壁低洼地和沙地丘间地等)。

低覆被草地 33 主要生长在较干燥地方(黄土丘陵上和沙地边缘)。

水域:河渠 41 主要分布在平原、川间耕地以及山间沟谷内。

湖泊 42 主要分布在地势低洼地区。

水库坑塘 43主要分布在平原、川间谷内,周围有居民地和耕地。

冰川及永久性积雪 44 主要分布在(4000以上)高山顶部。

河滩地 46 主要分布在高中低山坡面沟谷、山前、平原低地、河湖盆边缘等。

居民地:城镇用地 51主要分布在平原、山区盆地、坡地及沟谷地台地。

农村居民地 52主要分布在绿洲、耕地及路边、塬面、坡上等。

工矿和交通用地 53一般分布在城镇外围、交通较发达区域和工业采矿区。

未利用土地:沙地 61大多分布在盆地、河流两侧、河湾及山前戈壁外围。

戈壁 62主要分布在风蚀较强有沙源物质输送的山前带。

盐碱 63主要分布在相对较低易积水及干湖泊及湖泊边。

沼泽 64主要分布在相对较低易积水地段。

裸土 65主要分布在较干旱地区(山间陡坡、丘陵、戈壁),植被盖度<5% 。

裸岩 66主要分布在极度干旱的石质山区(风大、少雨)。

其他 67主要分布在4000米以上冻融形成的裸露岩石,又称高寒苔原。

全球1:100万高速及其他道路数据集(2013年)

数据集为全球1:100万高速及其他道路数据,包括全球高速公路、其他道路及其属性数据。数据的时间范围为2013年

比例尺为 1:100万

字段1:NAME (公路名称) 数据类型:Text(254)

字段2:TYPE (公路类型) 数据类型:Text(254)

中国第29次南极考察潮间带大型底栖动物和微生物分析数据

本数据为中国第29次南极考察期间,南极底栖生物和微生物的观测数据。底栖生物是指栖息于海洋或内陆水域底内或底表的生物,是水生生物中的一个重要生态类型。按生活方式,分为营固着生活的、底埋生活的、水底爬行的、钻蚀生活的,底层游泳的等类型。

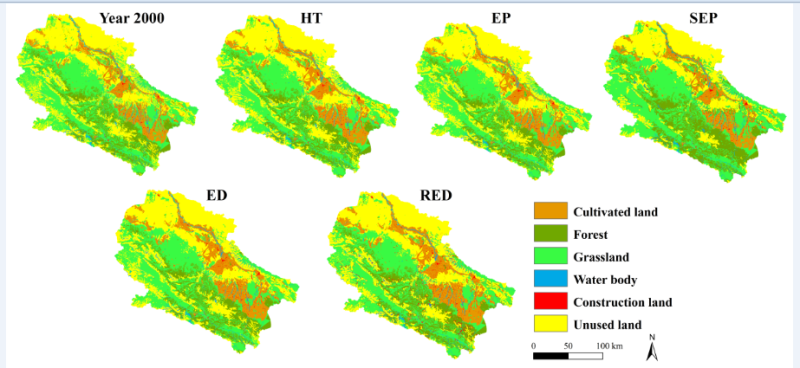

1986-2030年黑河上游土地利用变化情景模拟数据

此数据为黑河流域土地利用变化情景模拟数据,时间段为1986-2030年,1986年为实际参考数据,1987-2030为模拟数据。情景包括历史趋势情景、生态保护情景、严格生态保护情景、经济发展情景和快速经济发展情景。在不同情景下,利用Dyna-CLUE模型进行模拟。数据格式为Arc ASCII格式。

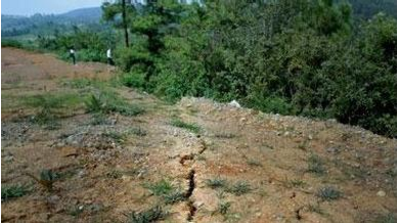

1996—2006年长江三峡库区裂缝变形监测

裂缝变形监测数据是利用测量仪器和方法对变形体的变形现象进行监视观测工作,目的是确定各种荷载和外力作用下变形体形状、大小及位置变化的空间形态和时间特征,掌握长江三峡库区滑坡地表裂缝的变形活动和发展情况。本数据集包括了1996—2006年裂缝变形监测的数据。数据格式为csv格式,观测周期为每月观测一次。数据字段包括:ATADATE(监测时间),LFNO(裂缝地点编号),FZHGC(裂缝张合观测值,单位:毫米),POINTNAME(点名),FZHDIRECTION(裂缝张合方向,单位:度),FWCGC(裂缝位错观测值,单位:毫米),YBL(裂缝张合月变量,单位:毫米),FWCDIRECTION(裂缝位错方向,单位:度),LOCATION(裂缝位置),YBL1(裂缝位错月变量,单位:毫米),ID(序号),NOTE(备注)。本数据集是三峡库区地表裂缝变形的活动状态和发展趋势研究的重要数据资料。

2002/2004/2005/2016年中国南极中山站地磁台地磁观测数据

本数据为中国南极中山站2002/2004/2005/2016年地磁台地磁观测数据。中山站地磁台坐落在东南极普照里兹湾东南沿岸的拉兹曼丘陵地区,地处南极圈内,在中国南极中山站主站区以西偏北约300m处。其东侧与莫愁湖相依,东北侧紧邻五岩岗,西侧200m外为纳拉峡海湾。中山站地磁台现有绝对观测室、记录室和探头室,为抗风雪,均采用架空式结构,以木材、铜材等弱磁性材料建设,1991年初在中山站现场组装而成。