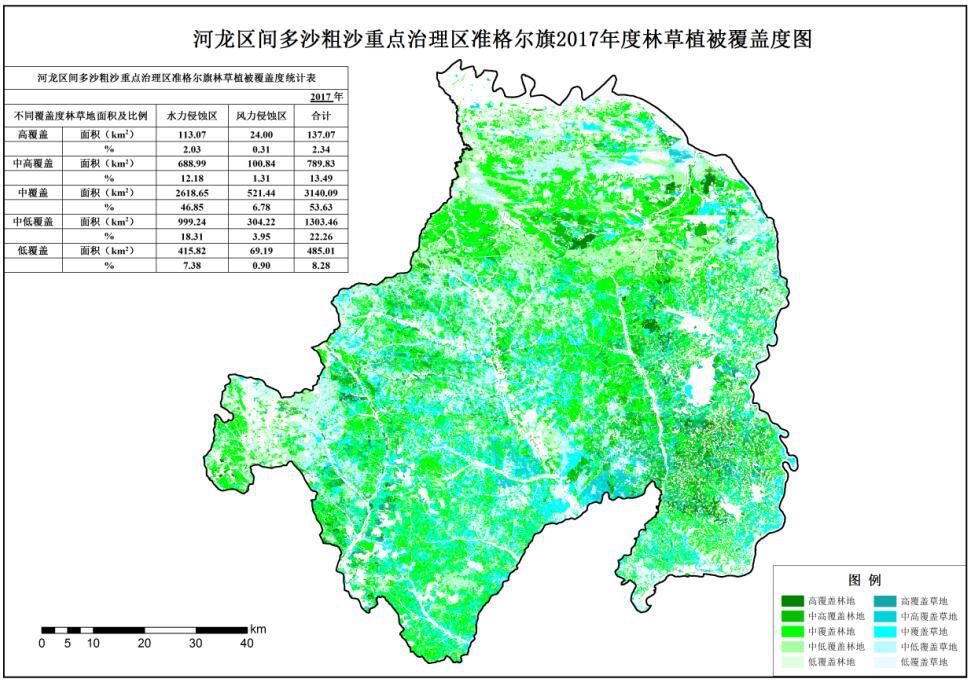

2013-2017年河龙区间多沙粗沙国家级重点治理区林草植被覆盖度图数据集

河龙区间多沙粗沙国家级重点治理区土地利用图数据集包括内蒙古自治区准格尔旗、伊金霍洛旗、东胜区,陕西省神木县、宝塔区等区域2013年、2014年、2015年、2016年和2017年的林草植被覆盖度,基于空间分辨率为2米的卫星遥感影像加工获得。

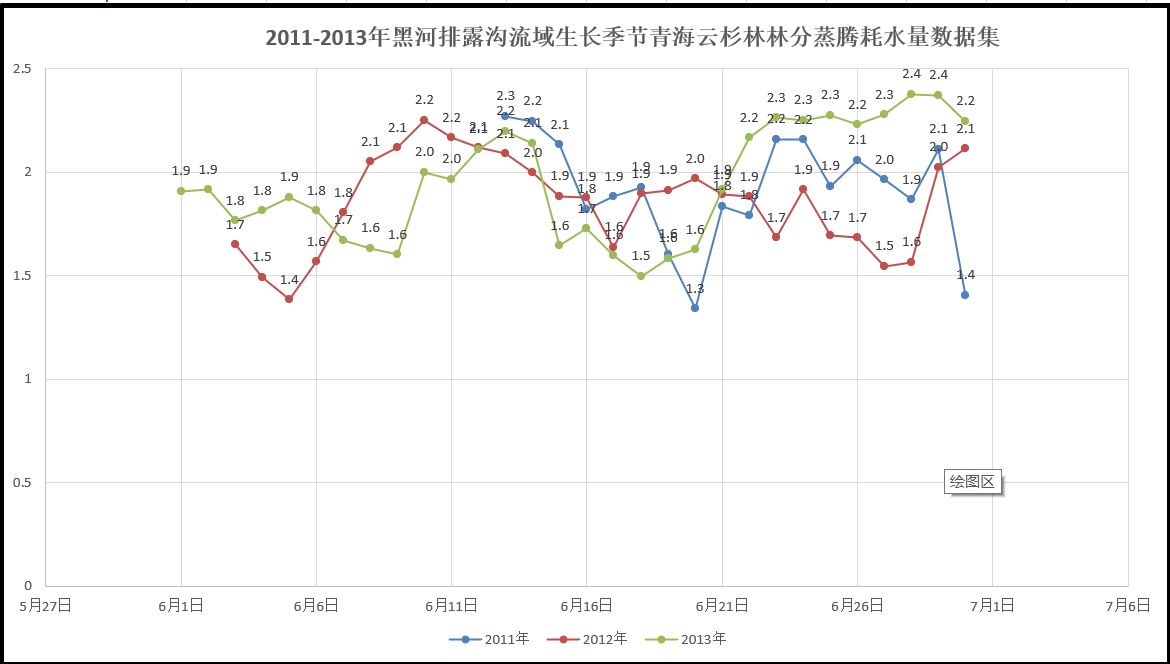

黑河排露沟流域生长季节青海云杉林林分蒸腾耗水量数据集(2011-2013年)

本数据为2011-2013年青海云杉林林分蒸腾耗水量数据集,开展祁连山森林植被蒸散的定量研究,对正确认识祁连山森林生态系统的水文功能、了解水循环过程和流域水文模型开发, 对制定合理的森林经营管理方案具有十分重要的意义。

森林蒸散主要由林下土壤表面蒸发、植被蒸腾和树冠截留水分蒸发组成。传统上蒸散研究方法可以分为实际测定和估算法2类。实际测定方法包括水文学方法、微气象学方法、植物生理方法;估算方法是通过模型计算蒸散,主要包括分析模型和经验模型2类。但这些方法都不能有效的把森林的蒸腾与蒸发区分开来。树干液流法通过测量林木蒸腾耗水量,可有效的计算林地的蒸腾量树干液流法通过测量林木蒸腾耗水量,可有效的计算林地的蒸腾量。我们利用热脉冲技术测量了林木蒸腾耗水量,并尺度扩展至林分尺度,以提示青海云杉林的蒸腾耗水量。单位:mm。

1883-2003年(部分年份)中亚地区土库曼斯坦逐月平均气温数据

本数据集包含土库曼斯坦的阿什加巴特(Ashgabat,1892-2003)、拜拉姆-阿利(Bairam-ali,1889-2003)、恰尔德若乌(现称图尔克缅纳巴特)(Chardzhou,1894-2003)、恰尔尚加(Charshanga,1952-2003)、加桑库利(Gasan-kuli,1926-2003)、加乌丹(Gaudan,1899-1990)、基济尔-阿尔瓦特(Kizyl-arvat,1883-2003)、克拉斯诺沃茨克(Krasnovodsk,1883-2003)、库什卡(Kushka,1904-2003)、列佩捷克(Repetek,1913-1990)、萨拉赫斯(Serahs,1935-2003)、捷詹(Tedjen,1907-2003)12个气象站的逐月平均气温统计数据。

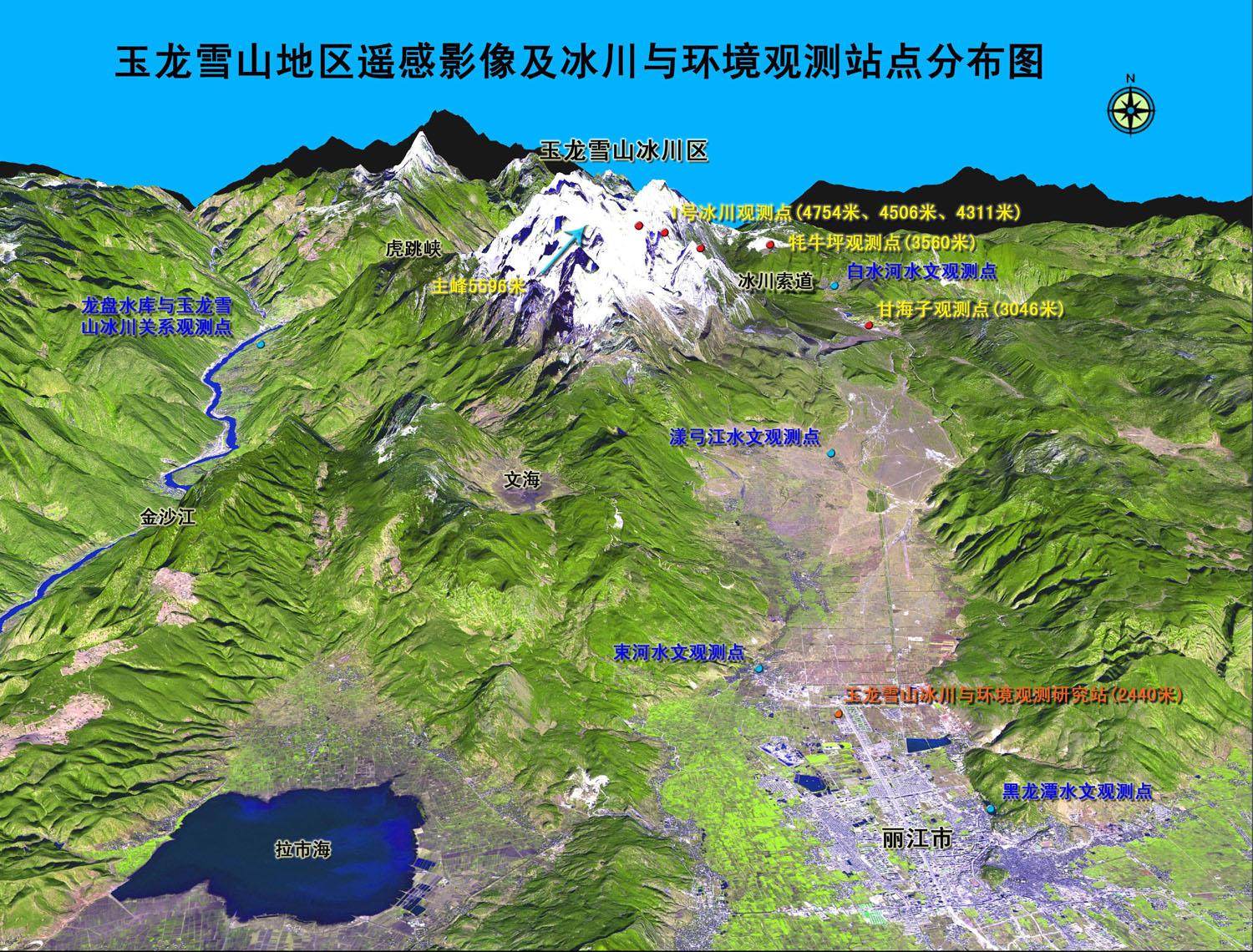

玉龙雪山白水1号冰川4715m处2008年冰温检测数据

本数据集为玉龙雪山白水1号冰川4715m处冰温监测数据。在冰温监测剖面,布设长度为17m的带有温度热敏感器的导线,采用美国Fluke公司生产的True RMS189 型数字万用表直接测量其电阻值,最后通过专用的程序转换算成相应的温度值。观测间隔时间为7天,如遇大雾,大雨,大雪等特殊情况下,无法观测,则会推迟观测时间。

祁连山老虎沟12号冰川5040m2010年气象数据

本数据集为祁连山老虎沟12号冰川5040m气象站数据,包含了海拔5040m处温湿风压(2m,4m),和一层4分量辐射的日平均数据,和降水日总量。气象数据剔除了异常值,降水数据利用风速、温度进行了修正。

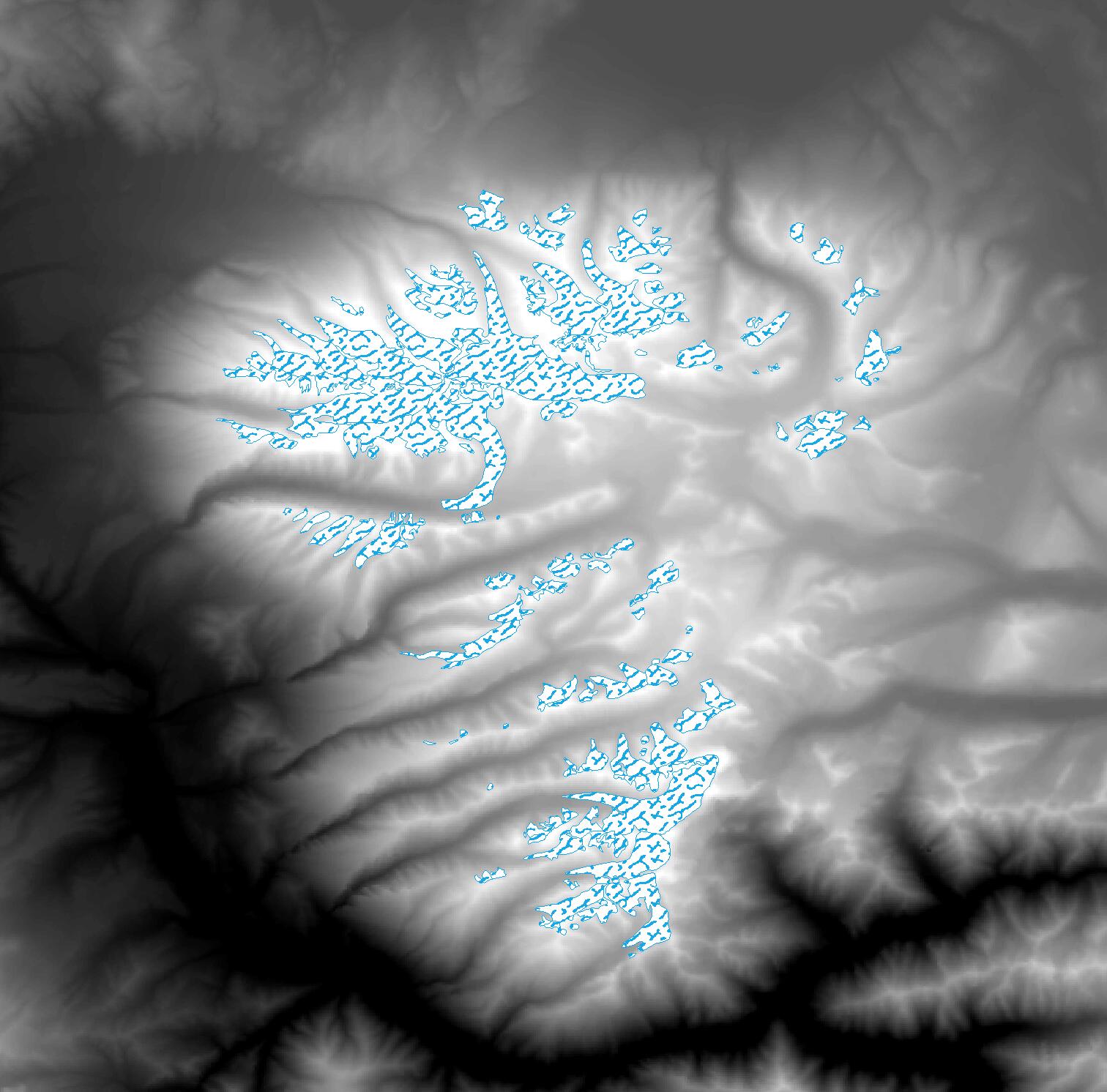

2006年纳木那尼峰地区数字高程模型数据集

本数据集针对纳木那尼峰地区,利用遥感影像获取的2006年该地区数字高程模型。数据集包含1个波段,主要利用可见光立体像对,基于时差和摄影角度差异,通过前方交会的原理在erdas软件中,获取的冰川区数字高程模型。只针对2006年当年冰川表面高程,故不进行补充和完善,采用完全开放共享。数据集包含DEM2006,共1个波段。数据集文件名及波段名称对应如下:数据集文件名:2006年纳木那尼峰地区数字高程模型数据集,DEM2006——2006年该地区数字高程模型(单位:米(m))。数据集主要为遥感影像提取资料,仅表示遥感影像获取时间的数字高程模型,时间为2006年8月。

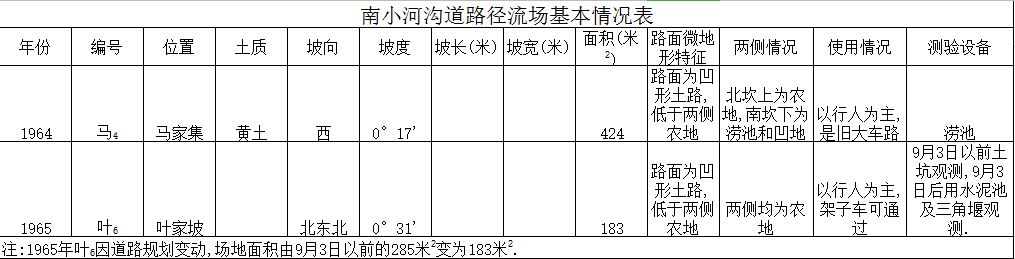

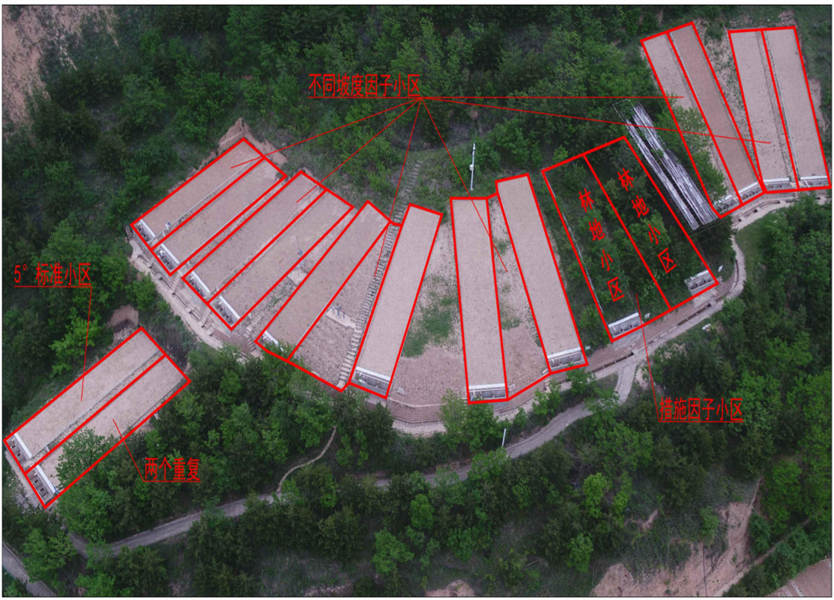

1954-1980年黄土高塬沟壑区南小河沟流域径流场数据集

本数据集为1954-1980年南小河沟流域径流场数据,有农地、林地、人工牧草与标准小区进行对比观测。其目的主要是水土保持减水减沙效益和地形因子对坡面水土流失的影响。径流场面积为30.5-1640㎡,观测要素有径流、泥沙、土壤含水量、被覆度、降雨量。径流、泥沙采用径流桶(池)人工观测。土壤含水率采用人工取土烘干法观测,被覆度采用人工目测。

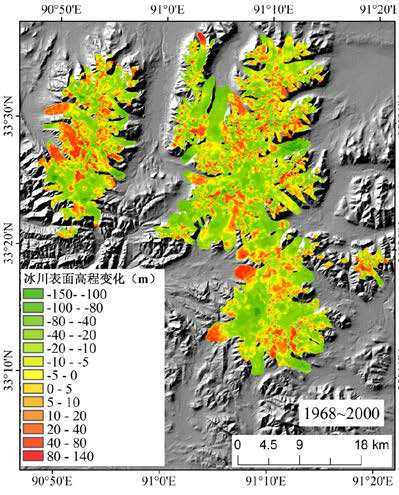

1968-2013年格拉丹东峰地区冰川表面高程变化数据集

本数据集针对格拉丹东峰地区,利用地形图DEM、SRTM(2000)与遥感影像提取的DEM,通过差值计算,获取冰川作用中心冰川表面高程变化。只针对1968-2013年格拉丹东峰地区冰川表面高程变化,故不进行补充和完善,采用完全开放共享。数据集包含ElevationChange1968-2000和ElevationChange2000-2013,共2个波段。字段度量单位:米(m)。数据集主要为遥感影像提取资料,仅表示遥感影像获取时间的冰川表面高程变化,时间为1968-2000和2000-2013两期。

2001-2010年黄土高塬沟壑区南小河沟流域降水观测数据集

本数据集为2001-2010年南小河沟流域降水观测数据,数据包括南小河沟流域逐日降水量观测数据,降水量摘录数据,各时段最大降水量数据(按分钟和按小时摘录,其中表二按分钟摘录,表三按小时摘录)。

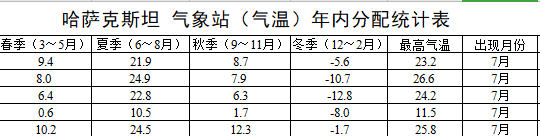

1848-2003年(部分年份)中亚五国气象站(气温)年内特征值统计数据

本数据集包含中亚地区(气象站点数:个,时间范围:年):哈萨克斯坦(27,1848-2003)、吉尔吉斯斯坦(33,1879-2003)、塔吉克斯坦(46,1881-2003)、乌兹别克斯坦(64,1875-2003)、土库曼斯坦(12,1883-2003)五国各气象站的多年季度平均气温、季度均温特征值及其发生时间。

2010年祁连山老虎沟12号冰川4550m处冰温观测数据

本数据为2010年祁连山冰川与生态环境综合观测研究站-祁连山老虎沟12号冰川4550m处冰温的观测数据,温度探头采用热敏电阻制作,共15个探头,从0.5m深度到25m深度,温度探头经过严格的温度标定,得到探头的电阻-温度变化曲线,维度转换误差不大于0.01℃。采集时间:2010年7-11日-12月31日,频率为30min

2011-2018年黄土丘陵沟壑区第一副区裴家峁沟流域径流、泥沙观测数据集

本数据集为2011-2018年裴家峁沟流域径流站径流、泥沙观测数据。裴家峁沟流域位于陕西省榆林市绥德县,属于无定河一级支流。通过径流站测流断面水位观测,泥沙取样,计算产流时的径流、泥沙量。数据包括裴家峁沟径流站实测大断面图、实测流量成果表、洪水水文要素摘录表、逐次洪水测验成果表、逐日平均流量表、逐日平均含沙量表、逐日平均输沙率表。径流站情况见《裴家峁沟流域2011-2018年情况说明》。

2009-2010年祁连山老虎沟12号冰川表面流速数据

本数据集包括自2009-2010年冰川表面流速的变化数据,详细记录了不同观测点的海拔高度、移动距离和移动速度。数据由中国科学院寒区旱区环境与工程研究所,冰冻圈科学国家重点实验室,祁连山冰川与生态环境综合观测研究站专业人员观测、收集整理所得。

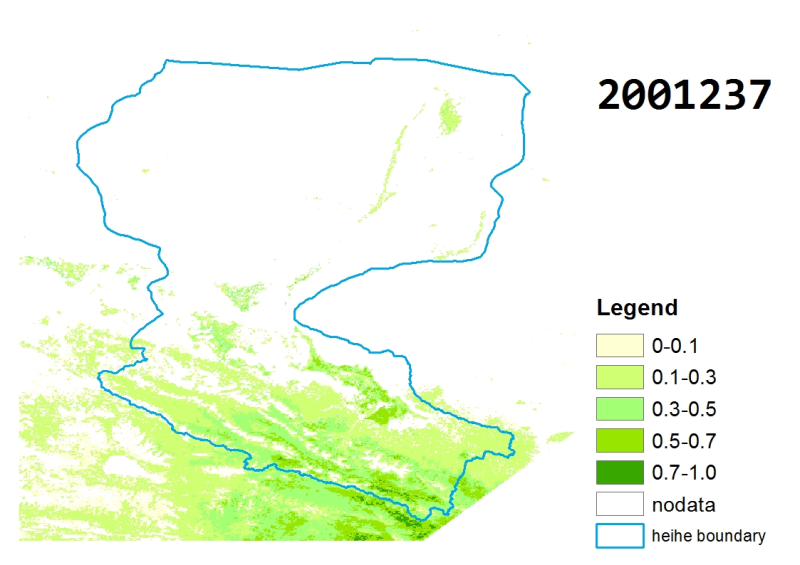

2001-2011年黑河流域时空连续FPAR数据集

基于MODIS的FPAR(Fraction of Absorbed Photosynthetically Active Radiation)产品(MCD15A2和MOD15A2)

1999-2006年青藏高原两道河多年冻土活动层数据

本数据的提供单位是中科院寒旱所冰冻圈科学国家重点实验室、由青藏高原冰冻圈观测试验研究站提供,对青藏高原两道河地区冻土活动层进行观测,由布设专业观测探头测得。数据详细解析:SOIL T为土壤温度、单位为摄氏度(℃)WATER为土壤水分、单位为(/cm^3)由数采取得原始数据、经人工转换为温度值后计算季节均温。

2011-2018年黄土高塬沟壑区南小河沟流域径流场观测数据集

本数据集为2011-2018年南小河沟流域25个径流场观测数据,有林地径流场6个,布设在杨家沟1个场号杨9;长青山2个场号长1-1、长1-2;魏家台1个场号魏1-1;湫沟2个场号HJ11、HJ12。天然荒坡5个布设在董庄沟场号全1、全2、全3、标准一、标准二;坡度径流场14个布设在湫沟场号LD11、LD12、LD21、LD22、LD31、LD32、LD41、LD42、LD51、LD52、LD61、LD62、LD71、LD72。主要是对坡地水土流失规律和小流域水土流失规律进行定量的研究。观测要素有产生径流的次降雨量、次径流量、次泥沙量、土壤含水量、被覆度。