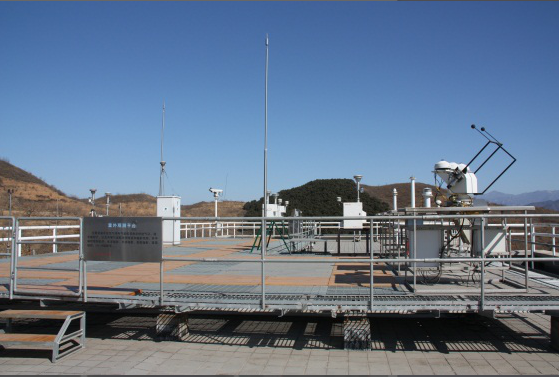

2017年北京上甸子站基准辐射数据集

本数据集为根据2017年在北京上甸子区域大气本底站的辐射在线观测数据经过灵敏度订正、热偏移订正和Long-Dutton-Shi方法质控(QC)后的分钟级数据经过合成计算得到了小时、日、旬、月平均太阳直接、散射、总辐射、反射辐射、大气长波辐射、地球长波辐射、紫外辐射和有效光合辐射的平均辐照度和曝辐量数据。

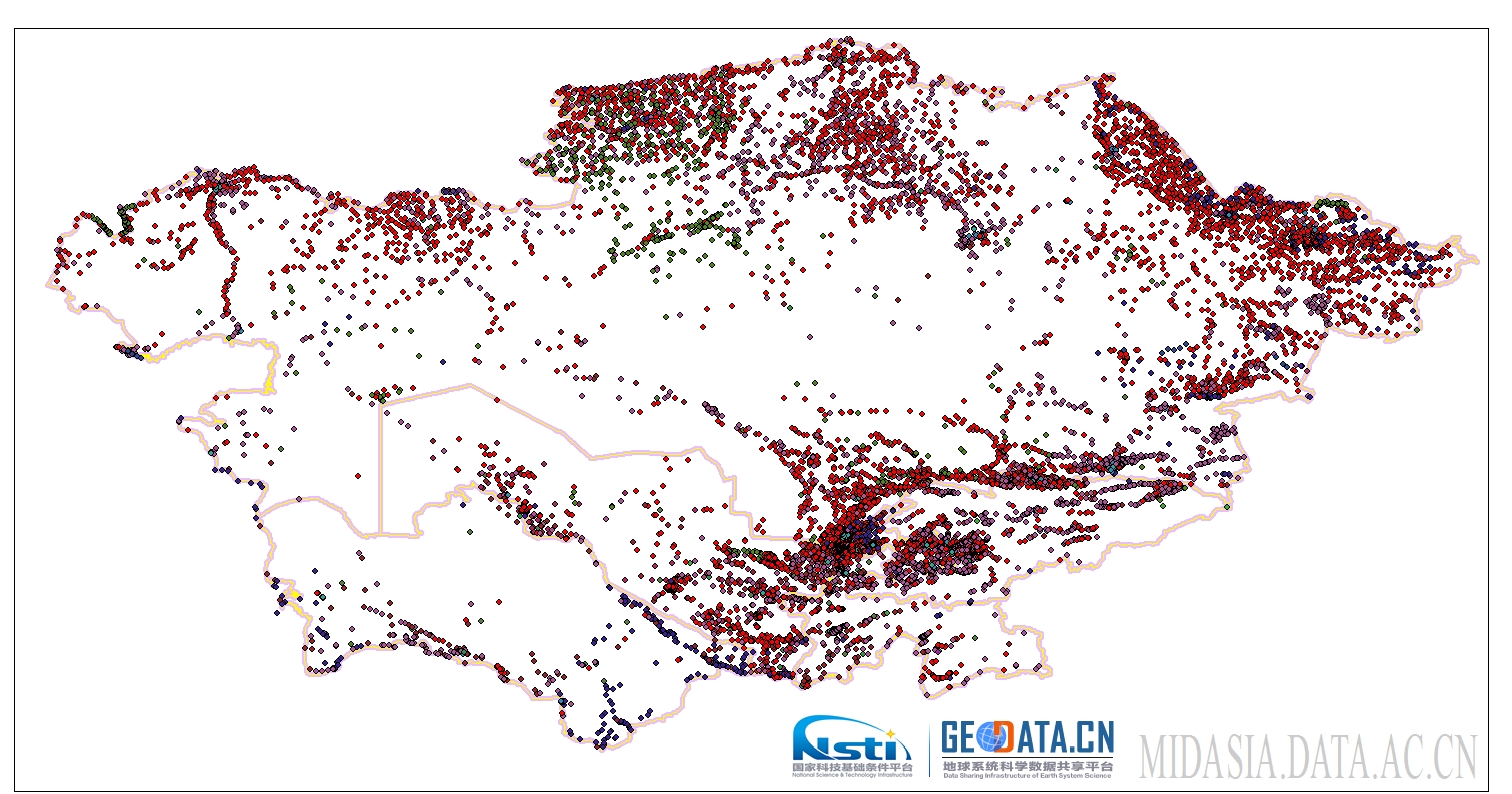

中亚五国1:100万居民点数据(2010年)

“中亚五国1:100万居民点数据(2010年)”:包括了中亚五国(哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和土库曼斯坦5个国家)的首都、首府、主要城市和市级一下的居民点,数据投影选用GCS经纬度,WGS84坐标系;数据属性反映了中亚五国各级城市的位置和名称,该数据可以和数据库中其他的中亚矢量数据叠加。

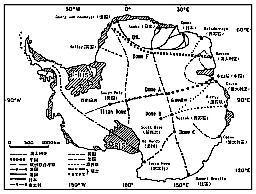

中国南极中山站至DomeA内陆冰盖考察路线的冰面坡度

沿中山站至Dome A内陆冰盖考察路线100km范围(两侧各50km)冰面坡度。由美国俄亥俄州立大学伯德极地研究中心建立的DEM生成。格式为ESRI栅格和文本格式。Dome A位于东南极中心是南极冰盖尚未开展科学探测的制高点。Dome A地区直接接受来自地球平流层大气的沉积,这里的冰盖是原始堆积形成的,储存着全球的气候和大气环境信息。Dome A地区也是南极冷源的中心区,可望获得地球表面的最低温度,是地球气候环境动力系统中的最重要驱动源,是现代地球气候环境动力学本底观测的最理想区域。本数据集为中国南极中山站至DomeA内陆冰盖考察路线的冰面坡度。

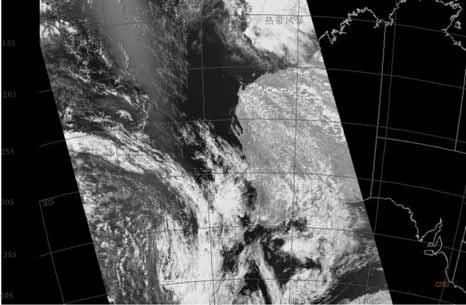

2001-2002年中国南极第18次考察气象卫星遥感数据

本数据集为2001-2002年中国第18次南极考察期间中山站地面卫星接收系统获得的NOAA气象卫星AVHRR 1B数据。NOAA卫星是美国国家海洋大气局的第三代实用气象观测卫星,第一代称为“泰罗斯”(TIROS)系列(1960-1965年),第二代称为“艾托斯”(ITOS)/NOAA系列(1970-1976年),其后运行的第三代称为TIROS--N/NOAA系列。其轨道是接近正圆的太阳同步轨道,轨道高度为870千米和833千米,轨道倾角为98.9°和98.7°,周期为101.4分钟。NOAA的应用目的是日常的气象业务,平时有两颗卫星运行。由于一颗卫星可以每天至少可以对地面同一地区进行两次观测,所以两颗卫星就可以进行四次以上的观测。

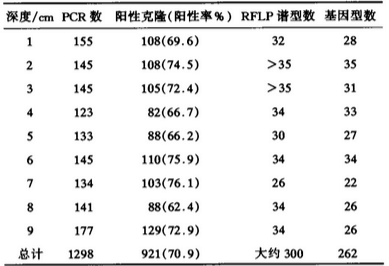

南极阿德雷岛沉积物16SrDNA序列表

南极阿德雷岛沉积物16SrDNA序列表,CHINARE-15考察期间,采集了南极阿德雷岛Y2湖67.5cm长的一支湖芯.室内分析测试部分化学元素的含量,与南极西湖沉积物、新鲜企鹅粪、阿德雷岛鸟粪土和南沙太平岛鸟成土的元素特征进行对比后湖泊沉积物为企鹅粪土.元素的聚类分析结果表明该粪土的元素标型组合包括P、S、Sr、Ba、Cu、Zn、Se、Ca和F等9种元素。

南极长城湾海水盐度数据

南极长城湾位于中国南极长城站东面,面积约0.5㎞²~2㎞²,湾内水深变化较大(20—80m),即海底地形变化较大,不同沉积部位其沉积物特征有较明显的差别。另外,该湾地处高寒带,与中纬度和低纬度海区的沉积环境也完全不同。本数据集为南极长城湾海水盐度数据。

2015年云南蒋家沟李家垭口日降雨观测数据

云南蒋家沟李家垭口(N26°17′6.5″,E103°10′19.2″)2015年日降雨观测数据。观测数据来自虹吸式自记雨量计和翻斗式自动雨量计两种观测形式,为连续观测数据,必须经过统计分析处理后才能使用。1.每天的降水都处理成日雨量。 2.泥石流发生日的降水处理成10分钟雨量。观测数据可以与蒋家沟泥石流暴发资料配合使用,是研究泥石流形成和泥石流预报的珍贵资料。

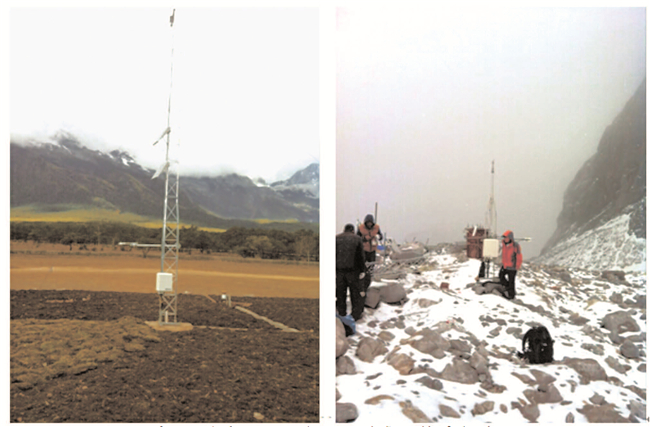

2009年唐古拉冬克玛底冰川中脊气象站气象数据集

本数据集为唐古拉冬克玛底冰川中脊架设的气象站的观测数据。观测要素包括气温(℃)、湿度(%)、风速(m/s)、降水(mm)。利用本数据可提取冰川表面气候变化,研究冰川物质平衡等等。

2018年云南蒋家沟流域泥石流观测站蒸发量观测数据

云南蒋家沟流域泥石流观测站2018年日蒸发量观测数据。观测从2018年3月至2018年11月,包括每日蒸发量最大值、最小值、平均值和累计值,单位为毫米(mm)。

2008-2012年玉龙雪山白水1号冰川4300米气象站观测数据

玉龙雪山白水1号冰川4300米处冰川末端气象站逐日气象数据。观测时间为2008.10.25-2012.12.31。其中,缺失的数据是由于气象站被雪掩埋损坏并导致数采仪器受到影响,部分数据不全。

河西走廊地区土壤盐渍化观测数据集(2011年)

1.本数据集包含: (1)2011年9月河西走廊地区土壤盐渍化观测数据集采样记录.xls,为采样记录信息,包含样点编号、取样部位、取样时间、经度、纬度、海拔、取样地点、作物类型、描述、相片号、土壤温度、土壤水分、测定时间。 (2)2011年9月河西走廊地区土壤盐渍化分析结果. xls,为土样的水溶液电导率,以及土壤离子含量(碳酸根、碳酸氢根)。

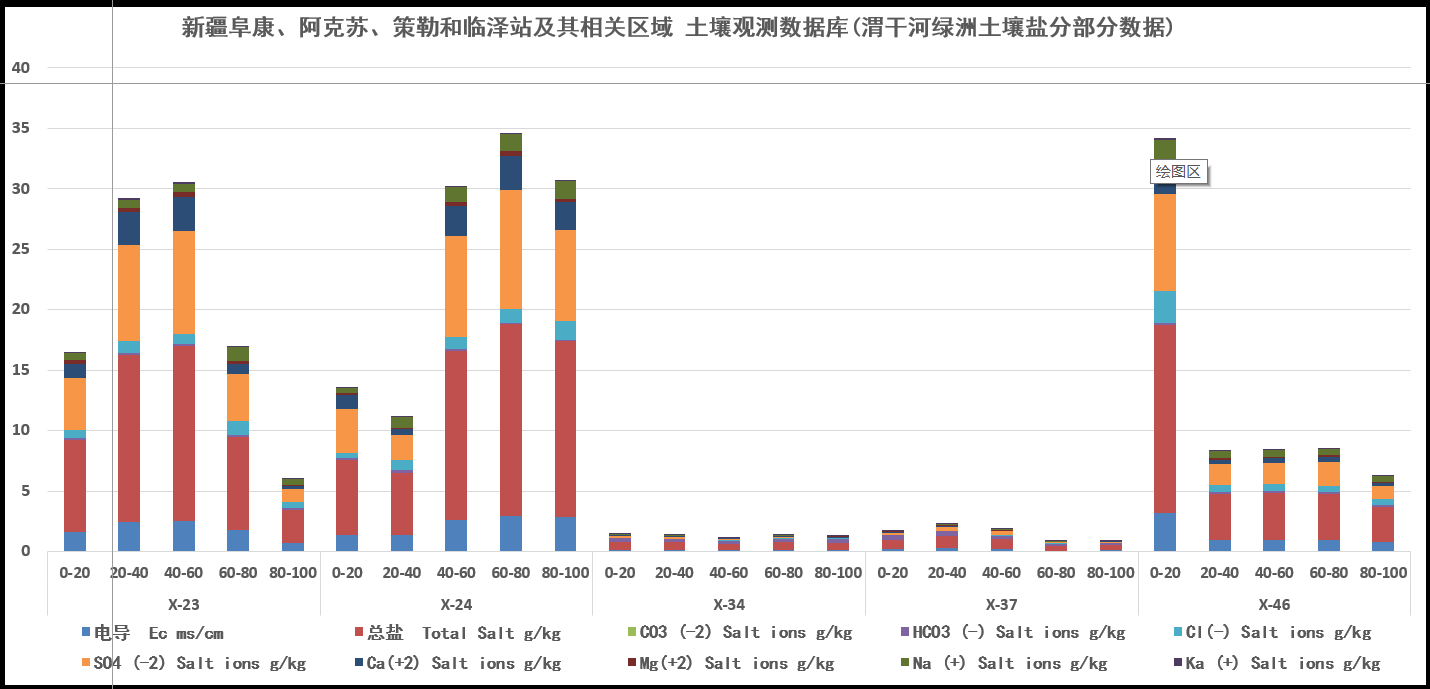

新疆阜康、阿克苏、策勒和临泽站及其相关区域 土壤观测数据库(2008-2012年)

数据内容: 数据文件名称:2008-2012年阜康、阿克苏、策勒和临泽站及其相关区域土壤观测数据集,包含七个表: 1) 黑河土壤养分观测数据 2) 阿克苏土壤养分观测数据 3) 渭干河土壤盐分数据 4) 芦苇根系土壤盐分数据 5) 棉花根系土壤盐分数据 6) 柽柳根系土壤盐分数据 7) 土壤物理性质观测

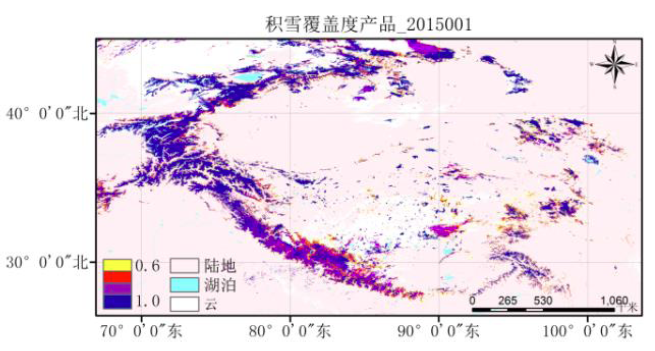

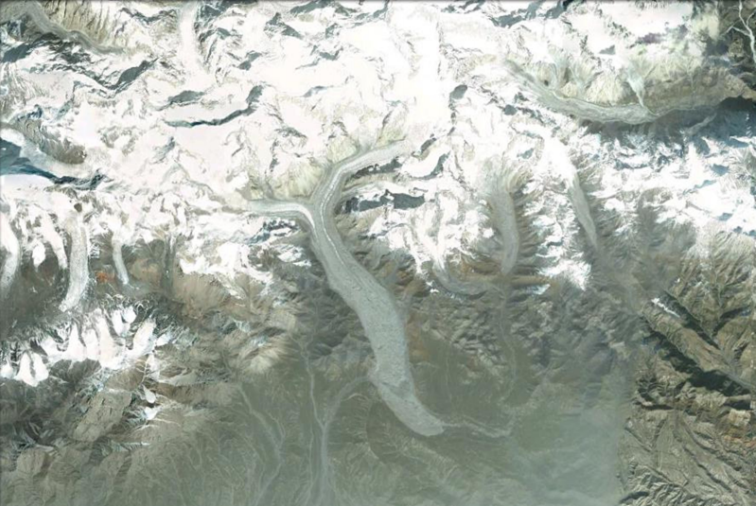

2002-2018年高亚洲逐日积雪覆盖度数据集

高亚洲是以青藏高原为主要区域的亚洲高海拔地区,是中低纬度高山积雪的重要分布区,其积雪的动态变化对水和能量平衡及区域气候具有重要的影响。由于青藏高原地区季节性积雪具有赋存时间短、雪层较薄的特点,在对水循环等问题的理解中,迫切需要日时间尺度的积雪覆盖度动态监测数据。本数据集基于空间分辨率为500m的MODIS归一化积雪指数数据,结合地形和多种云覆盖下积雪覆盖度估算算法的优势,实现云覆盖条件下的积雪覆盖度再估算,满足高亚洲地区逐日少云(<10%)数据产品的生产要求,构建了2002~2018年高亚洲地区MODIS逐日积雪覆盖度数据集。选取无云条件下的二值积雪产品作为参考,通过云量分布和积雪总面积的时空对比,表明该产品的时空特征和二值产品具有较好的一致性。以2013年冬季为例,当积雪覆盖度大于50%时,其相关性可达0.8628。本数据集可为高亚洲地区的积雪动态监测、气候环境、水文和能量平衡、灾害评估等研究提供逐日积雪覆盖度数据。当前,数据已经被中山大学、中科院青藏高原研究所、遥感所、安徽师范大学、南京大学、河海大学、河南理工大学等学生用作硕士、博士毕业论文撰写以及用作与其他积雪产品数据精度评估等方面。

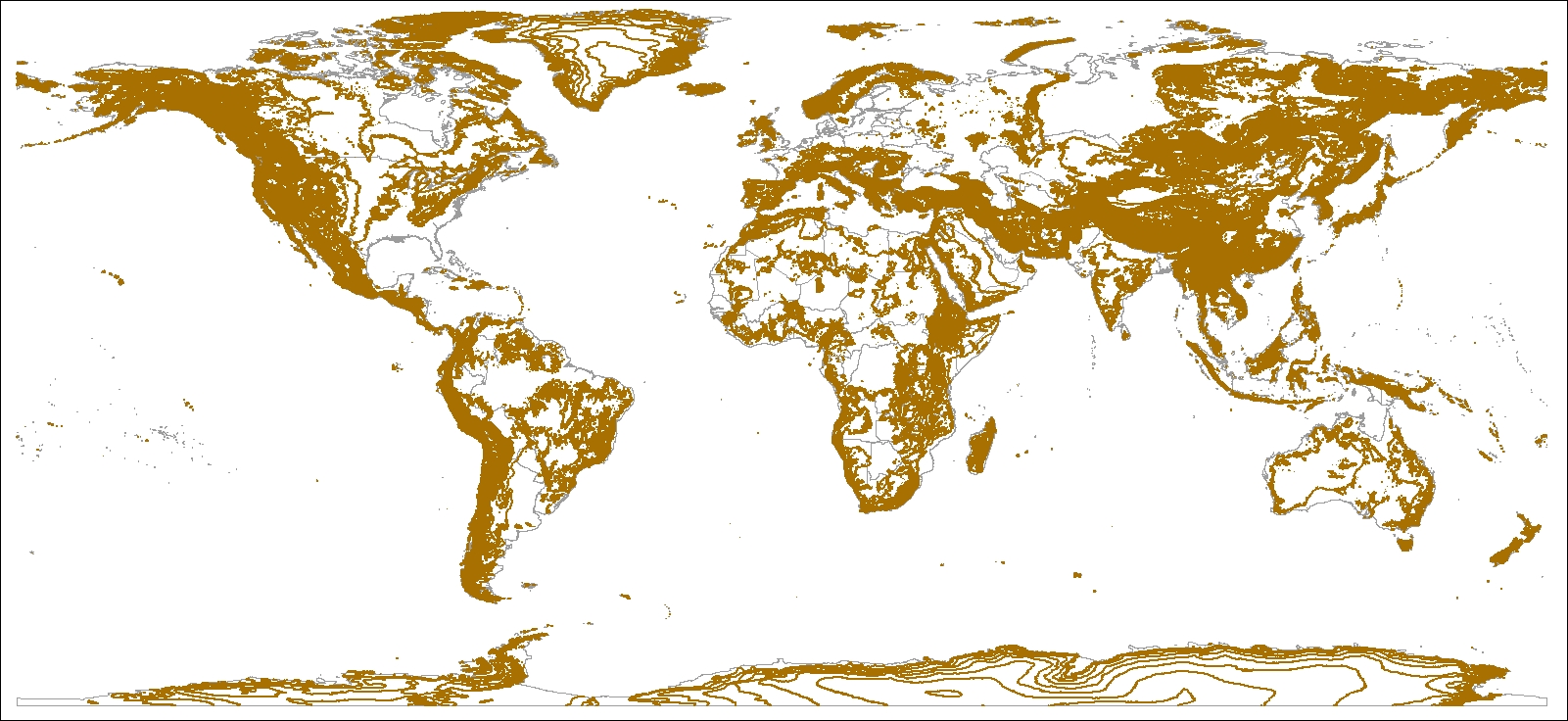

全球1:100万补充等高线数据集(2013年)

数据集为全球100万补充等高线数据集,补充中间等高线,间隔为500米。数据的时间范围为2013年

比例尺为 1:100万

字段1:ELEVATION (等高线间距) 数据类型:Long Integer(10)

字段2:Shape_Leng (长度) 数据类型:Double(0)

2013/2014年中国第30次南极考察长城站叶绿素数据

在2014年2月对南极长城站临近长城湾与阿德雷湾进行了10个站位的海水采集,过滤后水样,通过唐纳分析仪分析获得叶绿素数据。研究海水中的叶绿素量,是为了掌握海洋资源基础生产量分布的指标。叶绿素是高等植物和其它所有能进行光合作用的生物体含有的一类绿色色素。叶绿素分为叶绿素a、叶绿素b、叶绿素c、叶绿素d、叶绿素f、原叶绿素和细菌叶绿素等。

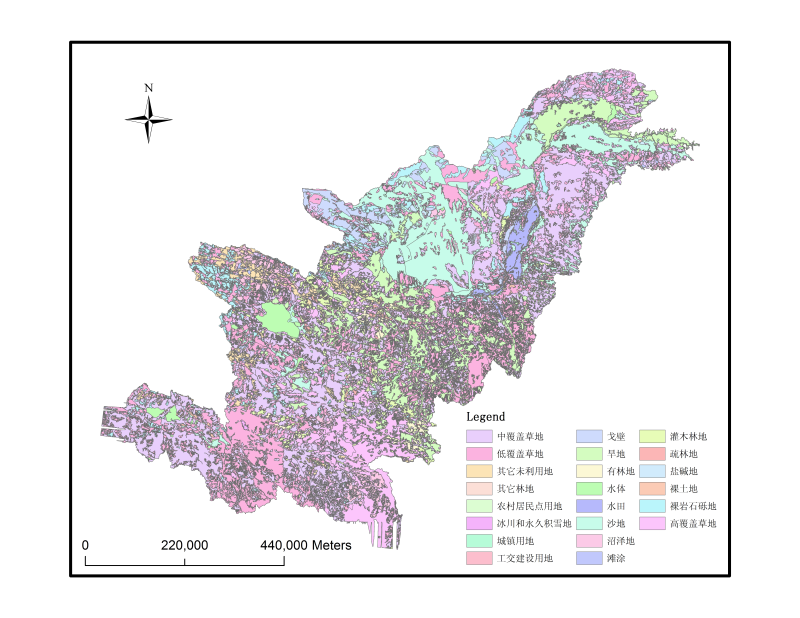

2010年黄河上游1:10万土地利用数据

一、概述

本数据集以卫星遥感为手段,基于Landsat MSS, TM和ETM遥感数据构建的。本数据采用一个分层的土地覆盖分类系统,将全区域分为6个一级分类(耕地、林地、草地、水域、城乡、工矿、居民用地与未利用土地),31个二级分类。

二、数据处理说明

数据集基于Landsat MSS、TM与ETM遥感数据为底图,数据集投影设置为Alberts等积投影,将比例尺放在1:24000下进行人机交互目视解译,数据集存储形式为ESRI coverage格式。

三、数据内容说明

本数据集采用分层土地覆盖分类系统,共分为6个一级分类(耕地、林地、草地、水域、城乡、工矿、居民用地与未利用土地),31个二级分类。

四、数据使用说明

主要应用于国家土地资源调查、气候变化、水文、生态研究工作中。

2010-2012年云南蒋家沟格勒日降雨观测数据

本数据集为云南蒋家沟格勒(N26°31′6.5″,E103°3′16.49″)2010-2012年日降雨观测数据。观测数据来自虹吸式自记雨量计和翻斗式自动雨量计两种观测形式,为连续观测数据,必须经过统计分析处理后才能使用。1.每天的降水都处理成日雨量。 2.泥石流发生日的降水处理成2分钟雨量。观测数据可以与蒋家沟泥石流暴发资料配合使用,是研究泥石流形成和泥石流预报的珍贵资料。

2008年天山科其喀尔冰川3400m气象站观测数据

本数据集为天山科其喀尔冰川3400m气象站2008年日观测资料,坐标:N 41°44′,E 080°07′;海拔高度:3433 m;观测项目包括2m气温(℃)、2m湿度(%)、2m风速(m/s)、2m风向(deg)。