1990-1991年中国第7次南极考察中山站重力固体潮观测数据

中山站( =76 22 E, =69 22 S)位于东南极拉斯曼丘陵.自1991年3月到2001年1月,使用Lacoste ET重力仪,开展了重力固体潮连续观测.本数据集为1991年的观测数据。固体潮是指在日、月引潮力的作用下,固体地球产生的周期形变的现象。将地球看做球状刚体时,引潮力矢量的垂直分量使得该点的重力值发生变化,这种变化称为地球的重力固体潮。它是该点在地球上的位置和时间的函数。

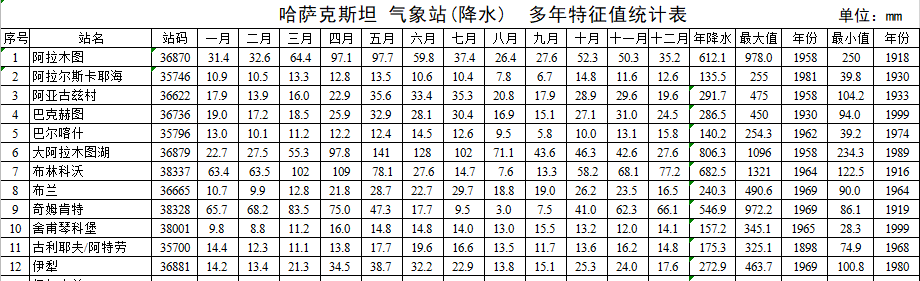

1877-2003年(部分年份)中亚五国气象站(降水)多年特征值统计数据

本数据集包含中亚地区(气象站点数:个,时间范围:年):哈萨克斯坦(47,1879-2003)、吉尔吉斯斯坦(52,1883-2001)、塔吉克斯坦(40,1891-1997)、乌兹别克斯坦(114,1877-2002)、土库曼斯坦(14,1883-2000)五国各气象站的平均年雨量、年降水量特征值及其发生时间。

2014年阿拉善波文比数据

本数据集为2014年黑河下游阿拉善波文比系统观测数据。

数据包括温度、气压、土壤热通量、土壤温度、风速风向、土壤含水量、水气压、总辐射等,采样频率20min,采集时间:2014年3月23日,各字段含义见表头

2001-2010年黄土高塬沟壑区南小河沟流域董庄沟(非治理)观测数据集

本数据集为2004-2010年黄土高塬沟壑区南小河沟流域董庄沟(非治理)观测数据。董庄沟(非治理沟)为南小河沟流域中的一条小支沟,流域面积为1.15km²,董庄沟保持原有的状态。本数据集主要为董庄沟雨量站降水量观测数据及董庄沟径流站径流泥沙观测数据。

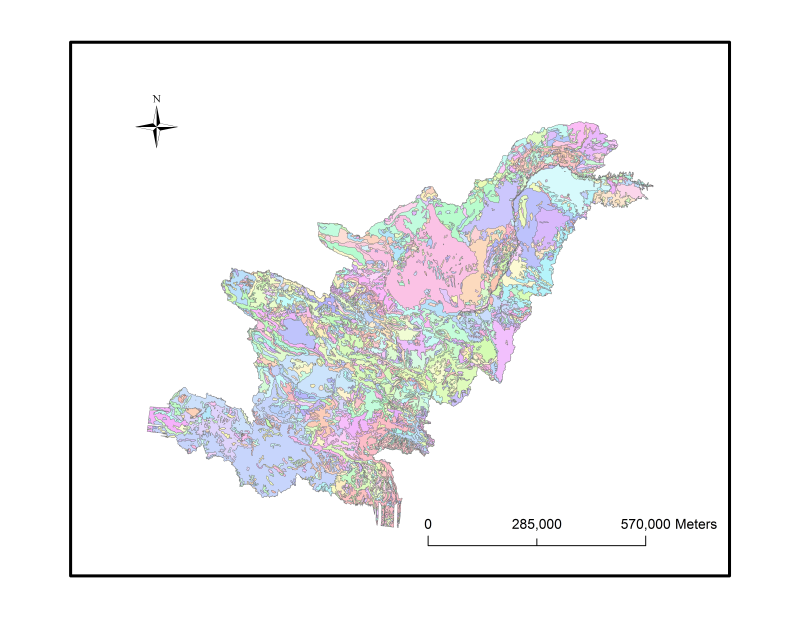

黄河上游1:100万土壤图

联合国粮农组织(FAO)和国际应用系统分析研究所(IIASA)结合世界各地区和国家至今已有的土壤信息,并结合联合国粮农组织-科教文组织的世界土壤地图,形成了一个全新的土壤数据库——世界和谐土壤数据库(HWSD)。中国境内数据源为第二次全国土地调查南京土壤研究所提供的1:100万土壤数据。该数据库将对改进人们对当前和未来的土壤生产力、土壤碳储量、土地资源、水资源及土壤退化方面的认识有重要意义。

黑河生态水文遥感试验:非均匀下垫面地表蒸散发的多尺度观测试验-通量观测矩阵数据集(11号点涡动相关仪-2012)

该数据集包含了2012年5月29日至9月18日的通量观测矩阵中11号点的涡动相关通量观测数据。站点位于甘肃省张掖市盈科灌区农田内,下垫面是玉米。观测点的经纬度是100.34197E, 38.86991N,海拔1575.65m。涡动相关仪架高3.5m,采样频率是10Hz,超声朝向是正北向,超声风速仪与CO2/H2O分析仪之间的距离是15cm。

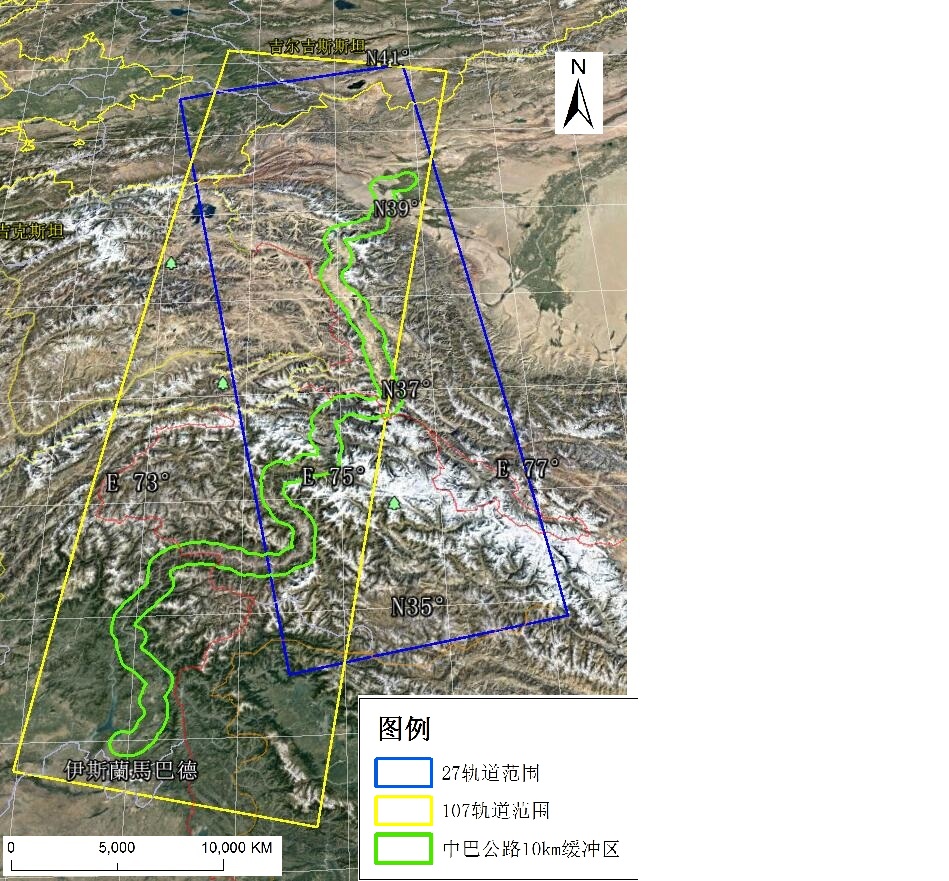

中巴经济走廊地表变形数据集(2014—2018年)

中巴经济走廊北起中国新疆喀什,南至巴基斯坦瓜达尔港,经过兴都库什山脉、喀喇昆仑山脉和喜马拉雅山脉地区,全长3000公里,是一条包括公路、铁路、油气和光缆通道在内的贸易走廊。本数据集基于时序InSAR技术对2014—2018年间覆盖中巴经济走廊全部区域的Sentinel 1A数据进行地表形变监测,从而获取形变数据,反映了4年间该地区地表物质迁移运动情况和地质灾害风险水平。本数据集可以作为研究中巴经济走廊建设的参考数据,满足用户对中巴经济走廊自然灾害科学数据的需求,支撑科学研究和技术创新活动,服务中巴经济走廊经济社会可持续发展。

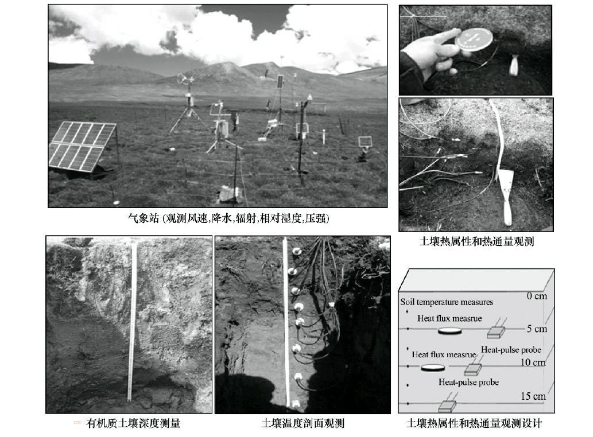

2003-2006年青藏高原通天河南岸多年冻土活动层数据

本数据的提供单位是中科院寒旱所冰冻圈科学国家重点实验室,由青藏高原冰冻圈观测试验研究站提供,对青藏高原通天河南岸地区冻土活动层进行观测,由布设专业观测探头测得。包括2003-2006年逐日数据,数据详细解析:SOIL T为土壤温度、单位为摄氏度(℃);WATER为土壤水分、单位为(/cm^3)。

2012年敦煌站涡动相关通量观测系统数据

此数据集是敦煌站2012年涡动相关通量观测数据。数据包括WD-风向,WS-风速,HS-显热通量,LE-潜热通量,h2o水汽通量,ress_mean大气压均值,DR-向下短波辐射,UR-向上短波辐射,DLR-向下长波辐射,ULR-向上长波辐射,Rn-净辐射。采集时间为2012年8月20日-2012年12月31日,各字段定义见表头

2000年南极菲尔德斯半岛(长城站)Landsat遥感影像数据

本数据包含南极菲尔德斯半岛的landsat数据。美国NASA的陆地卫星(Landsat)计划(1975年前称为地球资源技术卫星—ERTS),从1972年7月23日以来,已发射8颗(第6颗发射失败)。Landsat1—4均相继失效,Landsat5于2013年6月退役。Landsat7于1999年4月15日发射升空。Landsat8于2013年2月11日发射升空,经过100天测试运行后开始获取影像。

1991-2000年黄土丘陵沟壑区第一副区韭园沟流域降水观测数据集

本数据集为1991-2000年韭园沟流域雨量站降水观测数据。韭园沟流域位于陕西省榆林市绥德县,属于无定河一级支流。雨量站在观测全年降水的基础上,重点观测汛期(6-9月)降水情况。韭园沟流域布设沟口、马连沟、赵家坬、吴家畔、魏家焉、黑家坬、王家坬、王茂庄和蔡家沟9个雨量站。使用DSJ2型虹吸式自记雨量计和口径为20cm的SM1型普通雨量计进行平行观测,自记雨量计故障时用普通雨量计代替。数据包括流域站网布设图、逐日降水量表、降水量摘录表、各时段最大降水量表(1)。韭园沟流域雨量站基本情况等详见《韭园沟流域1991-2000年情况说明》。

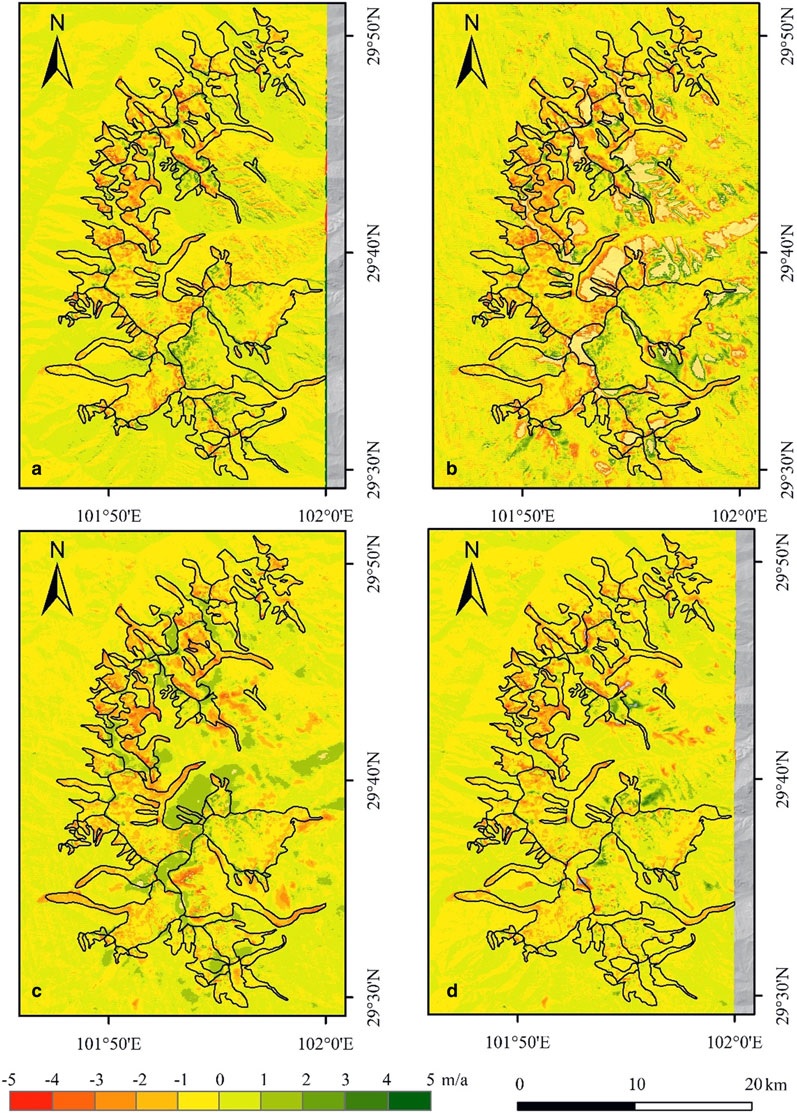

1966-2015年贡嘎山地区冰川冰面高程变化数据集

本数据集针对贡嘎山地区,利用地形图DEM与遥感影像提取的DEM,通过差值计算,获取冰川作用中心冰川表面高程变化。只针对1966-2015年贡嘎山地区冰川表面高程变化,故不进行补充和完善,采用完全开放共享。数据集包含ElevationChange1966-2015,共1个波段。字段度量单位:米(m)。数据集主要为遥感影像提取资料,仅表示遥感影像获取时间的冰川表面高程变化,时间为1966-2015。

2001-2010年黄土丘陵沟壑区第一副区韭园沟流域径流、泥沙观测数据集

本数据集为2001-2010年韭园沟流域径流站径流、泥沙观测数据,通过径流站测流断面水位观测,泥沙取样,计算产流时的径流、泥沙量。数据包括韭园沟流域沟口径流站测流断面图、洪水水文要素摘录表、逐次洪水测验成果表、逐日平均流量表、逐日平均含沙量表、逐日平均输沙率表。径流站情况见《韭园沟流域2001-2010年情况说明》。

2011-2018年黄土高塬沟壑区南小河沟流域气象观测数据集

本数据集为2011-2018年南小河沟流域气象观测数据,南小河沟流域地处甘肃省庆阳市西峰区境内的董志塬边缘地带,是泾河支流蒲河左岸一支沟,流域面积36.3km²,海拔高程1050~1423m,具有典型的黄土高塬沟壑区地貌特征,主要有塬、坡、沟三大地貌单元。沟壑密度2.68km/km²,沟道平均比降2.8%。本数据集包括流域内杨家沟、董庄沟及十八亩台3个蒸发量观测点的逐日水面蒸发量。南小河沟的气象园园地面积625m²,仪器设备均采用太阳能供电;主要的观测内容包括:风向、风速、温度、湿度、气压、蒸发量、降雨量、土壤温度、土壤湿度、总辐射。

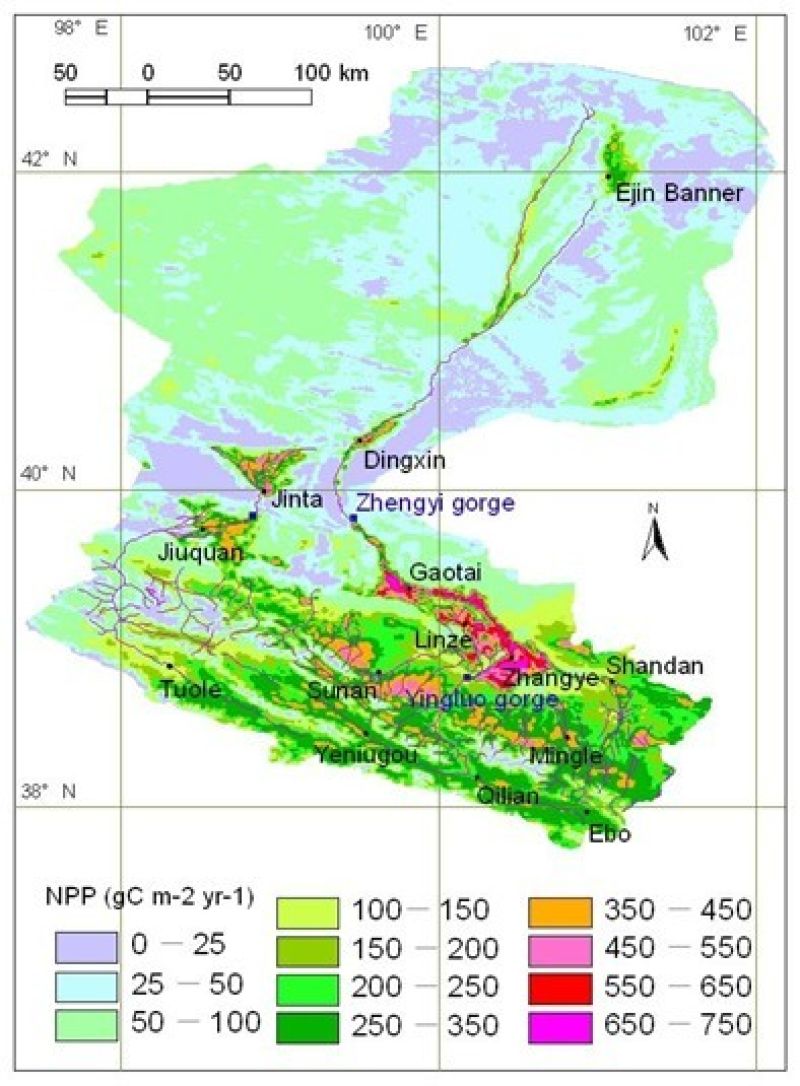

黑河生态水文遥感试验:水文气象观测网气象数据集(2013-2014年)

1.该数据集包含了2014年1月1日至2014年12月31日黑河水文气象观测网上游阿柔阴坡站气象要素观测数据。

2.该数据集包含了2013年6月7日至2013年12月31日黑河水文气象观测网上游黄草沟站气象要素观测数据。站点位于青海省祁连县峨堡镇黄草沟村,下垫面是高寒草地。观测点的经纬度是100.7312E, 38.0033N,海拔3137m。

黑河流域生态水文样带调查:2013年上中游植被数据

生态水文样带调查数据主要有植被数据和土壤理化性质和水文数据。上中游植被调查根据不同样带内各种群落类型进行调查,调查的植被主要有乔木、灌木和草本。

每个样地的样方大小为:主林层为乔木,20m x 20m,调查的指标有树高、冠幅、胸径;主林层为灌木,10m x 10m,调查的主要指标有高度、地径、冠幅、地上和地下生物量;只有草本则为为1m x 1m,调查的主要指标是高度、株数、生物量;农田主要调查当季作物类型和防护林状况。

数据为excel文件,分为草本层、灌木层、乔木层以及生境要素调查记录表。

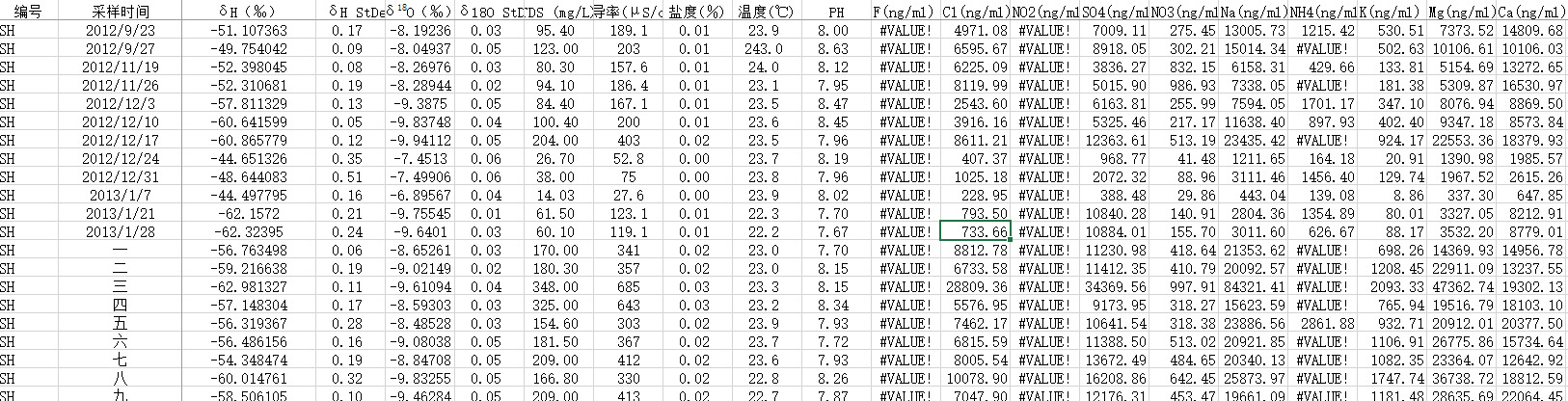

2013-2016年甘肃河西走廊疏勒河流域河水同位素与水化学数据集

本数据集为2013-2016年甘肃省河西走廊疏勒河流域河水同位素与水化学数据集 定点监测疏勒河4年河水同位素与水化学数据:H(‰);δH StDev(‰)δ18O(‰);δ18O StDev(‰);TDS (mg/L);电导率(μS/cm);盐度(%);温度(℃);PH(无);F(ng/ml);Cl(ng/ml);NO₂(ng/ml);SO₄(ng/ml);NO₃(ng/ml);Na(ng/ml);NH₄(ng/ml);K(ng/ml);Mg(ng/ml);Ca(ng/ml)等指标。

1989.1993.1994年南极长城湾海水光照度测定数据

南极长城湾位于中国南极长城站东面,面积约0.5km~2km。本资料记录了不同年份的海水光照度的观测数据,数据包含时间、地点、深度、天气情况的数据。光照度,可简称照度,其计量单位的名称为“勒克斯”,表示被摄主体表面单位面积上受到的光通量。1勒克斯等于1流明/平方米,即被摄主体每平方米的面积上,受距离一米、发光强度为1坎德垃的光源,垂直照射的光通量。

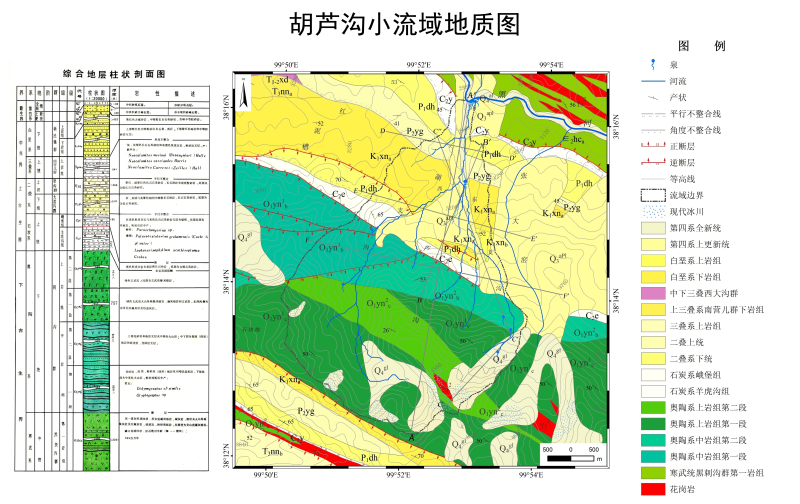

2014年黑河上游站葫芦沟流域人工蒸发皿和降水数据集

此数据集是祁连站2014年葫芦沟流域出口水文断面总控葫芦沟流域地表径流量(测量用重庆华正水文仪器公司生产的LS45A型旋杯式流速仪)。人工蒸发皿为20cm口径标准人工蒸发皿,降水量为20cm口径标准雨量器。观测场海拔:2980m